令和7年度新入生の皆様へ

新着記事

新着配布文書

-

- 公開日

- 2025/03/07

- 更新日

- 2025/03/07

-

入学式のご案内 PDF

- 公開日

- 2025/03/07

- 更新日

- 2025/03/07

-

- 公開日

- 2025/03/07

- 更新日

- 2025/03/07

-

渋谷区小中一貫教育校(猿楽小学校・鉢山中学校)建て替え準備委員会ニュースレターVOL2 PDF

- 公開日

- 2025/03/07

- 更新日

- 2025/03/07

-

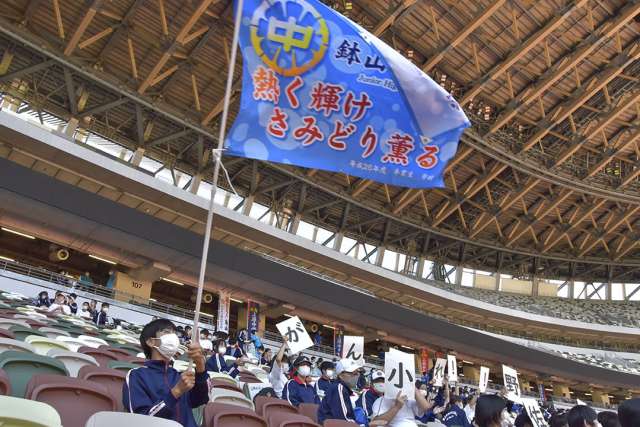

渋谷区小中一貫教育校(猿楽小学校・鉢山中学校)建て替え準備委員会_ニュースレターVOL1 PDF

- 公開日

- 2025/03/07

- 更新日

- 2025/03/07