ささっこラリー

2月14日(金曜日)に、2時間目から4時間目を使ってささっこラリーを行いました。1年間通してささっこ班活動で練習した4つのゲーム(伝言ゲーム・フラフープ送り・ジェスチャーゲーム・ささッチャ)を順番に回って点数を競います。

6年生は活動を盛り上げるためにウォーミングアップとしてみんなでジャンケンをしたり、ゲームの待ち時間も低学年が退屈しないように優しく声をかけたりして、高学年らしい姿でした。各班が競い合う中で、全学年が助け合ったり認め合ったりする場面があり、温かい雰囲気の時間を過ごすことができました。

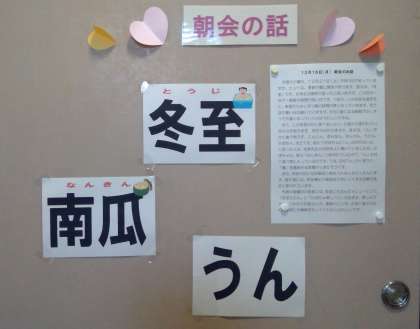

2月17日(月) 朝会のお話

フラフープくぐりでは、うまくできない低学年の子を隣の子がサポートしたり、ささっチャでは、壁をうまく使って、ぶつけてから100点の所に入れたり、ジェスチャーゲームでは、分かりやすい動きを考えたり、どの班も工夫していました。 今年から始まった新しい伝言ゲームでは、1年生と6年生では身長がかなり違うため、上級生がしゃがまないと耳のところで話せないのが、見ていてなんとも微笑ましかったです。 そして、「得点2倍チケット」を、どのゲームで使うかも重要でしたね。自分たちのグループは、どのゲームが得意なのかを上級生が一生懸命に考えて使ったことと思います。 表彰された班の皆さん、おめでとうございます! でも、班の全員が楽しめるように声をかけ合って協力した班も、本当に立派でしたよ。上級生が下級生に優しくお世話するところが、笹塚小の良いところですね。班をまとめてくれた6年生の皆さん、ありがとうございました。 5年生の皆さんは、4月から ささっ子班をリードする立場になります。大変だと思いますが、今年の6年生のように、みんなで協力できる班を作ってください。期待しています。 2月12日(水) 朝会のお話

6年生は、1・2時間目に日本大学鶴ケ丘高校の演劇部・空手部・カラーガード部の皆さんと一緒に部活動体験を行いました。いつもの授業ではなかなかできない貴重な経験ができたことと思います。 また、午後からは皆さんが楽しみにしていた「笹小まつり」が行われました。「校長先生、一人300パンダラ―じゃ、足りません!」という声も聞かれましたが、ゲームに参加したり、買い物をしたり、工夫しながらたくさん楽しみましたね。 「逃走中」のハンターには、デフリンピックと言って耳が不自由な方の世界大会で銀メダルをとった青山選手や、お正月の箱根駅伝で、国学院大学のアンカーとして活躍した吉田選手が参加してくださいました。本物の選手のスピードを間近で見て、「さすが!」と感心した人も多かったことでしょう。校長先生は、パンダショップで、ささパンダ―のキーホルダーをゲットしました。 笹小まつりを楽しめたのは、PTAや地域の皆様のご協力があったからこそです。皆さんのことを、いつも支えてくださっている方がいることを覚えておいてください。 1月27日(月) 朝会のお話

さて、次はもっと難しい問題です。成功の反対は何でしょう。「失敗」と答える人がいるかもしれませんね。でも、校長先生は、成功の反対は、「挑戦しないこと」だと思います。挑戦を続けている限り、たとえ成功しなくても、それは失敗ではないのです。 では、最後の問題です。今の日本の総理大臣は、誰でしょうか。そう、石破 茂さんですね。石破さんは今まで、総理大臣を選ぶ選挙に何度も挑戦し、その度に落選していました。けれども、あきらめることなく、5回目の挑戦でやっと総理大臣に選ばれたのです。その粘り強さは素晴らしいですね。熱い志で、日本の首相としてこれからも活躍してほしいと期待しています。 皆さんも、うまくいかないことがあっても、あきらめずに挑戦し続ける人になってください。 12月16日(月) 朝会のお話

さて、この冬至の日に食べるとよい、と昔から言われているものがあります。何だか分かりますか。答えは、「ん」が付く食べ物です。にんじん、ぎんなん、きんかん、うどん、かぼちゃ、などです。あれ? かぼちゃに「ん」は付かないよ、と思った人は、校長先生のお話をよく聞いていましたね。かぼちゃは、昔は「なんきん」と呼ばれていたので、「ん」の付く食べ物に入っているのです。では、なぜ「ん」かと言うと、「運」を意味する言葉からきたそうです。 また、冬至の日にはお風呂に柚を入れる人もたくさんいます。柚子湯には、体を清めて風邪をひきにくくする効果があると言われています。 今週の金曜日の給食には、冬至にちなんだメニューとして、「冬至うどん」と「かぼちゃ蒸しパン」が出ます。楽しみですね。これからも皆さんが、季節のことや、日本に昔から伝わる風習にも興味をもってくれたらうれしいです。 移杖式

12月7日(土)に、地域パレードの後で移杖式を行いました。6年生から5年生に鼓笛隊が引き継がれます。各楽器を大事に手渡しで引き継ぎました。6年生からは保護者や地域の方への感謝への思いや、これからの生活に生かしていくという話がありました。5年生はその気持ちを引き継いで、これからの鼓笛隊をつくっていきます。

地域パレード

12月7日(土)に、5・6年生が地域パレードを行いました。観音通りを通るグループと十号通りを通るグループに分かれて、それぞれのグループが学校で合流しました。5年生は鍵盤ハーモニカで演奏を行い、6年生はそれぞれの楽器で演奏を行いました。6年生の鼓笛隊にとって最後の演奏でした。児童は鼓笛の衣装を着て誇らしく思ったり、普段とは違う地域の皆様の前での演奏に緊張したりするような表情をしていました。交通誘導や案内など、PTAの方にご協力いただき、ありがとうございました。

防災訓練・防災体験

12月3日火曜日の避難訓練は、休み時間中の防災訓練でした。避難後3・4・5年生は防災体験を行いました。3年生は煙体験、4年生は起震車体験、5年生は消火器体験です。自分の命を自分で守るためにどう行動すればよいか、具体的な状況を想像して体験することができました。

12月2日(月) 朝会のお話

今、2年生が算数で一生懸命勉強しているもの、それは何だか分かりますか。そうです、かけ算九九です。3年生以上の人は、自分も毎日練習したことを覚えているでしょう。九九は、3年生以上の算数の全ての基礎となります。先生の友達は、2年生の時に毎晩、家のお風呂で九の段まで全部言えないと、湯船から出してもらえなかったそうです。

さて、その九九ですが、いつ頃できたものか知っていますか。なんと、今から1400年も前の飛鳥時代、つまり聖徳太子が活躍した頃の遺跡から、木の板に書かれた九九表がひ見つかっているそうです。今、放送されている大河ドラマ「光る君」の平安時代よりも、400年も前です。そんな昔から日本人は九九を使って、お給料や税金などの計算をしていたのですね。 世界の国々では、日本の語呂合わせのような九九は少なく、ただひたすらかけ算表を見て暗記するのだそうです。そして、インドでは九の段までではなく、なんと20×20まで覚えるそうです。すごいですね。 2年生は、教室で全部の段に合格したら、最後に校長室で「九九検定」を受けることになっています。すでに、13人が合格しています。2年生の皆さん、これからも頑張って九九を覚えてくださいね。 話は変わって、今週の土曜日は5年生と6年生が、「地域パレード」を行います。学校の代表として地域の皆様に鼓笛隊を披露するので、練習の成果を精一杯発揮してくださいね。高学年の皆さんに期待しています。 あいさつキャンペーン

音楽会

音楽会

音楽会

音楽会

音楽会

音楽会

音楽会

子供たちは、各学年の趣向を凝らした合唱や合奏を聴きながら、体でリズムを取ったり、手拍子をしたりして全身で音楽を楽しんでいました。6年生の終わりの言葉では、「音楽会の体験を通して、協力することや練習することの大切さを学びました。それらを次の学びにつなげていきます。」という言葉がありました。子供たちの表情も達成感に満ち溢れていました。 写真:全校合唱「MUSIC」 11月19日(火) 朝会のお話

1年生は、今年始めたばかりの鍵盤ハーモニカや歌が、とても上手でしたね。元気にのびのびと演奏していたところが立派でした。 2年生は、「かっこう」の合奏で、初めは鍵盤だけだったのに、途中からいろいろな楽器が加わる演出が素晴らしかったです。「野菜のきもち」は、リズムがぴったり揃っていて感心しました。 3年生は、歌も合奏も、なかなか難しい曲にチャレンジしました。特に「チキチキバンバン」の合奏では、たくさんの楽器がなかなか揃わず苦労しましたが、当日はみんなの心がまとまって、素敵な演奏になりました。よく頑張りましたね。 4年生は、とても元気でパワフルな歌声が素晴らしかったです。合奏の「アンダーザシー」も、海の中の楽しい世界が伝わってくるようでした。一人一人が笑顔で、リズムにノッていたところも良かったです。 5年生は、有名な「情熱大陸」の合奏でした。聞いていると体が自然と動いてしまうようなエネルギッシュな曲で、あの速いリズムで演奏できるまで、たくさん練習したのでしょうね。さすがでした。 6年生は、金管楽器を使ったパワフルな「ミッキーマウスマーチ」が圧巻でした。パーカッションがリズムを先導し、トランペットやトロンボーンなど様々な楽器で奏でるハーモニーは、6年生にしか出せない迫力で、さすが最高学年という演奏でした。 今年の音楽会のスローガンは、「みんなですてきな音色をつなぐ音楽会」でした。どの学年も、本当にすてきな音色をつなぐことができましたね。今回学んだことを、ぜひこれからの学校生活で生かしてください。 今度の日曜日は、笹塚中学校で「笹幡フェスティバル」があります。たくさんのコーナーができて、ゲームをしたりカレーを食べたりできます。そして午後1時20分からは、4年生が笹塚小の代表として「ユー メイク シブヤ」を踊る予定です。参加する人は、ぜひ頑張ってくださいね。 渋谷区小学生陸上記録会

10月7日(月)に、6年生が東京2020オリンピック・パラリンピックに使用された国立競技場にて行われた陸上記録会に参加しました。9月から週2回程度、各競技毎に集まって朝練を行ってきました。自分たちの記録を計ったり、改善点を伝え合ったりして記録を伸ばせるよう練習を重ねました。

9月30日(月)の壮行会では、全校児童の前で各競技を試技することで、実際にどんな競技を行うのか間近で見てもらう事ができました。本番では広い競技場の中で緊張しながらも、のびのびと自分の実力を発揮することができました。 10月15日(火)には、渋谷区で10位以内の児童は体育館にて表彰されました。

社会環境を明るくしよう 渋谷区民のつどい

|

|