【今日の給食 6月26日(月)】 ・竹輪とキャベツの和え物 ・野菜スープ ・牛乳 チキンライスは、日本発祥の洋食の一つで、味付けには大抵トマトケチャップが用いられます。基本的な具材として、鶏肉、玉ねぎ、マッシュルームなどがあげられます。これらをみじん切りにして、お米と合わせた料理です。 【6/26全校朝会】宿泊について 「自分のことは自分でやる」。これはとても大事なことです。宿泊に行くと、いつも助けてくれるおうちの人など、みんなのことを手伝ってくれる人はいません。荷物の準備も自分でしなければいけませんし、お風呂だって、自分で体を洗って、自分で髪の毛を洗って、と自分でしなければなりません。今の5年生、6年生は昨年度、宿泊に行ったのでもう大丈夫かと思いますが、4年生の皆さんは初めての宿泊です。夏休みの時間を使って、ぜひ、自分の身の回りのことを自分でできるようにしておいてくださいね。1年生から3年生の皆さんも、できる人は挑戦してみましょう。 それと、もう一つ。宿泊で大事になってくるのは「時間を守る」ということです。これも、普段から意識してほしいことなので、1年生から頑張ってほしいです。よく言われるのが、5分前行動です。例えば12時からお昼を食べるのであれば、11時55分には席に座っていようというものです。5分前に席に座るためには、そのさらに前から動く必要があります。12時に「いただきます」だから、11時55分には席についていたい。そのためには、11時50分には部屋を出ないと、と逆に考えていくとよいでしょう。 「自分のことは自分でやる」「時間を守る」。宿泊になってやろうと思っても、いきなりうまくはできません。ぜひ、今から、できるところから、挑戦してみてください。 【6/19全校朝会】夏至 それでは、「夏至」といえば、というものを三つ紹介します。 まずは、「夏みかん」です。夏みかんは、疲れを和らげるクエン酸と、日焼けした肌に効く、ビタミンCがたっぷり詰まっています。香りがいいのでレモンの代わりとしても重宝します。「これはレモンのにおいですか。」ほりばたで乗せたお客のしんしが話しかけました。「いいえ夏みかんですよ。」で始まる「白いぼうし」のお話は、小学生のころから大好きでした。 二つめは、「鮎」です。きれいな川に住む魚です。川によって味が違うといわれ、きゅうりに似た独特の香りから、香る魚と書いて「香魚(こうぎょ)」とも言われます。私はきゅうりは苦手ですが、鮎は好きです。この写真のように塩焼きにして食べると最高です。 三つめは、「夏越の祓」です。6月30日は、12月31日の大晦日と同じく「大祓(おおはらえ)」の日です。 この日は各地の神社で、罪や厄災を祓う「夏越の祓」が行われ、茅(ちがや)という草でつくった輪をくぐる「茅の輪(ちのわ)くぐり」が行われます。鳩森八幡神社にも、先日、この茅の輪が設置されたそうです。見たことあるよ、という人もいるでしょうか。近くに行った際は、ぜひ、探してみてください。ただし、神聖なものなので、騒いだり、遊んだりはしないでくださいね。 【ちはと学級】赤城移動教室

ちはと学級では、先週2泊3日で赤城に移動教室に行きました。1か月かけて群馬県や赤城のことについて調べたり、荷物の準備や整理の仕方を学んだり、3日間の流れを確認したり、学校ごとの出し物の準備や練習をしたりと、コツコツと学習を積み上げてきました。

4・5・6年生全員で参加することができて嬉しかったです。 帰ってきた子供たちの顔からも、充実感が伺えました。頑張った経験を自信にしてほしいです。    【今日の給食 6月23日(金)】  ・鮭のパン粉焼き ・ポテトサラダ ・けんちん汁 ・牛乳 鮭の一生はどのようなものか知っていますか。鮭は冬に川底の砂利の間で生まれます。しばらくの間は砂利の間で暮らし、やがて稚魚に成長し、そこから出て泳ぎ出します。北の海でたくさん餌を食べて大きくなり、3〜5年後(秋)に生まれた川に戻って卵を産みます。 けんちん汁の大根が一部、ハート型になっていました。皆さんのお椀には入っていましたか? 【今日の給食 6月22日(木)】 ・イタリアンサラダ ・洋風かきたまスープ ・牛乳 今日の献立のアスパラガス、露地栽培は5月中旬から6月頃が旬です。出始めのものは甘みが強くて、おいしいと言われています。新鮮な旬のアスパラガスは、色が濃く、ツヤやハリがあって見た目が美しいです。 【今日の給食 6月21日(水)】 ・肉団子の旨煮 ・もやしのスープ ・牛乳 今日の献立の肉団子の旨煮は中華風です。肉団子はいったん油で揚げてから煮込むので、煮るほどにスープに深いコクが出ます。スープは最後の一滴までおいしくて、お腹もポカポカな一品です。 【今日の給食 6月20日(火)】 ・チキンのマヨネーズ焼き ・パンプキンポタージュ ・ジョア かぼちゃは英語で「squash(スクワッシュ)」と言います。皮が緑色のかぼちゃの総称です。「pumpkin(パンプキン)」は皮がオレンジ色のかぼちゃという意味です。ですから、「pumpkin(パンプキン)」は「squash(スクワッシュ)」の一部と言うことができます。 【ちはと学級】今年度初のプールです!  大きなプールに1年生はびっくり!2年生以上は1年ぶりのプールです。 水の中を歩いたり、口まで潜って息を出したりする練習を行いました。水中宝探しも盛り上がりました! 【今日の給食 6月14日(水)】 ・メンチカツ ・磯和え ・さっぱりスープ ・牛乳 今日のメンチカツは、豚肉や牛肉のひき肉に玉ねぎのみじん切りを混ぜて練り合わせ、成形し、小麦粉・パン粉からなる衣をつけて、油で揚げた日本の料理です。サクッとジューシーなメンチカツを召し上がれ。 【6/14音楽朝会】にじ

音楽朝会では、今月の歌「にじ」を歌いました。

歌に合わせて、1年生がスカーフを手に、踊りを披露してくれました。音楽の授業で「保育園で踊りを習ったよ!」と教えてくれた子供たちのアイデアで実現しました。 あいにくのお天気でしたが、体育館に大きな虹が架かりました。 7月の「ほしまつり」も楽しみです!   【今日の給食 6月13日(火)】 ・ナムル ・中華コーンスープ ・牛乳 今日の献立のキムチチャーハンのキムチは、白菜などの野菜と塩、唐辛子、魚介の塩辛、ニンニクなどを主な材料とする朝鮮半島の代表的な漬物です。本来キムチとは白キムチを意味しましたが、唐辛子伝来後は唐辛子を混ぜたものをキムチと呼ぶようになりました。 【今日の給食 6月12日(月)】 ・鶏肉の照り焼き ・雑魚入りわかめサラダ ・玉ねぎとキャベツの味噌汁 ・牛乳 今日のサラダの雑魚(じゃこ)とは、もともとは釣りや漁業で釣れるいろいろな種類の入り混じった小魚のことをいいました。白い小魚「しらす」は、カタクチイワシやウルメイワシの稚魚を主な原料としています。 【6/12全校朝会】プールでの三つの「あ」

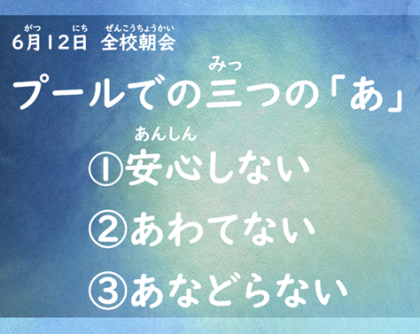

あいにくの雨模様ですが、鳩森小は今日がプール開きでした。水泳指導の前には毎年この話をしているので、子供たちにも浸透してきているようです。

+++++++++++++++++++++++++++++++ 今週から、プールでの学習が始まります。水泳は、体全体を使う、全身運動であり、健康な身体作りにはもってこいの運動です。しかし、ちょっとした不注意や悪ふざけから、大きな事故につながったり、危険な目に合ったりすることがあります。 鳩森小の皆さんには、危険な目にあってほしくありません。そこで、「三つのあ」のお話をします。昨年もお話したので、覚えている人もいるかも知れませんが、 プールで学習するときに、絶対に守ってほしいことですので、よく聞いてください。 一つめの「あ」は「安心しない」。プールには、いつでも危険があるんだということを忘れないでください。 二つめの「あ」は「あわてない」。教室からプールへ移動するときや、特にプールサイドで、慌てて走ってけがをする、ということがないようにしてください。 三つめの「あ」は「あなどらない」。難しい言葉ですが、「あなどる」とは「相手を低くみてバカにする」という意味です。 水なんて怖くない!へっちゃらだ!と思っている人もいるかも知れません。人間は、どのくらいの水の深さで溺れると思いますか。 (1)私のいる舞台の高さくらい。 (2)舞台の横にある階段の半分くらい。 (3)舞台の横にある階段の1段目くらい。 実は、正解は、全部です。東京消防庁のホームページを見ると、子供は10センチメートルの高さで溺れると書いてあります。水を甘くみてはいけません。この甘くみないということが、あなどらない、ということです。 少し怖くなった人もいるかも知れませんが、この三つの「あ」を守れば大丈夫です。安全に学習をしていきましょう。 +++++++++++++++++++++++++++++++ 全校朝会の後、そのままプール開きとなりました。それぞれの学級の代表の児童が抱負を発表しました。 安全に気を付けながら、自分の目標に向かって努力をする姿を楽しみにしています。    【1・2年】遠足に行ってきました!

遠足に行けるかな…と心配だったかと思いますが、行ってきました!

3校時は体育館で集団遊びを楽しみました。 4校時の途中から、たてわり班に分かれて、担当の先生の部屋でお弁当をいただきました。 雨が上がってからは、本来行くはずだった新宿御苑へ。たてわり班ごとにオリエンテーリングをしました。みんなでミッションをクリアしよう!と園内を歩き回りました。2年生のリードが頼もしかったです。    【今日の給食 6月8日(木)】 ・魚のおろしポン酢かけ ・ツナと海藻のサラダ ・田舎汁 ・牛乳 今日の献立の魚は「ほっけ」です。ほっけは、秋田県や青森県でもとれますが、全国漁獲高のほとんどを北海道が占めます。旬は春から夏で、5月から7月にかけて漁獲されるほっけは脂がのって、最高のほっけと言われています。 【今日の給食 6月7日(水)】 ・ポークビーンズ ・シャキシャキサラダ ・牛乳 今日のポークビーンズは、豚肉と豆を主な材料とした、トマト味で煮込んだアメリカの代表的な家庭料理です。タンパク質たっぷりで、栄養的にも優れているので、育ち盛りの子供たちにうってつけのメニューです。 たてわり班給食スタート。

6月はふれあい月間(いじめ防止強化月間)です。その取組の一つとして、今月はたてわり班給食を毎日実施します。(行事などでできない日もあります。)

昨年度までは1か月に1回程の実施でしたが、毎日の実施ということで、アレルギー対応も含め、教職員でも綿密にシミュレーションをしました。 子供たちは早速たてわり給食を楽しみにしているようで、何よりです。他学年とかかわる中で、新たな交流が生まれますように!   【今日の給食 6月6日(火)】 ・鶏の唐揚げ ・茎わかめのサラダ ・雷汁 ・牛乳 今日の雷汁とは、雷の多い栃木県の郷土料理です。水気を切った豆腐を崩しながら油で炒めるときに「バリバリ」といった大きな音がします。そんな音が雷汁の名前の由来です。 【6/5全校朝会】芒種 麦などの先の、シュンシュンととんがった針のようなものを言います。このような「芒」をもつ麦や稲の種を植える頃、というのがこの「芒種」の頃、というわけです。 「芒種」といえば、というものを三つ紹介します。 まずは、「あじさい」です。鳩森小の6年生の教室の前や、ちはと公園の向かい側など、きれいに咲いてきました。あじさいは、万葉集という今から1300年くらい前に作られた日本の歌の本にも載っている、日本固有の花、日本生まれの花です。雨はゆううつですが、あじさいを見付けると嬉しくなります。 二つめは、「田植え」です。「芒種」の名のとおり、この頃、田植えが行われます。田植えをした田んぼはとてもきれいです。都会ではあまり見られませんが、東京を少し離れると、こういう光景に出会うことができます。 三つめは、「トマト」です。2年生が育てているのはミニトマトでしょうか。ちはと学級でもトマトを育てていますね。そろそろ実はなりそうですか?芒種は6月20日までです。それまでに収穫できるか、楽しみですね。 |

|