【今日の給食 2月4日(金)】 ・ツナと海藻のサラダ ・肉団子スープ ・マリンブルーゼリー ・牛乳 今日は1年生のリクエスト給食の「揚げパン」と「マリンブルーゼリー」を作りました。揚げパンはグラニュー糖をたっぷりまぶした砂糖揚げパンです。砂糖揚げパンが甘いので、マリンブルーゼリーはいつもより、少し甘さを控えめに作りました。日本で砂糖というと上白糖がよく使われますが、世界ではグラニュー糖が一番使われる砂糖だそうです。 【今日の給食 2月3日(木)】 ・鰆のキャロット焼き ・グリーンサラダ ・なめこと豆腐の味噌汁 ・牛乳 今日はにんじんについて紹介します。給食の彩りに欠かせない野菜と言えば、にんじんです。今日の鰆のキャロット焼きは鮮やかなオレンジ色がとても映えていました。にんじんのオレンジ色はβ‐カロテンという栄養素の色です。β‐カロテンには目を良くしたり、風邪にかかりにくくしたりするはたらきがあります。 【今日の給食 2月3日(水)】 ・いわしのさんが焼き ・かぶの甘酢漬け ・野菜椀 ・牛乳 明日の2月3日は節分です。節分は新しい春を迎える前に、寒さや病気などを追い払おうという願いが込められた行事です。今日は豆まきに使う炒り大豆が入った「大豆ごはん」と節分の日に玄関に飾る、ひいらぎいわしより、いわしを使った「いわしのさんが焼き」を取り入れた節分給食でした。 5年生 国語

国語「伝わる表現を選ぼう」の学習をしました。

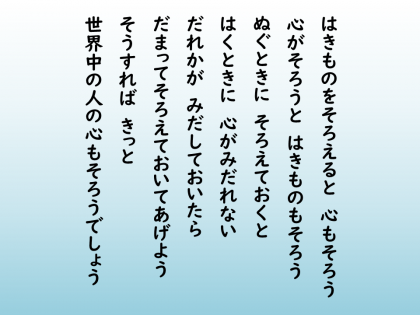

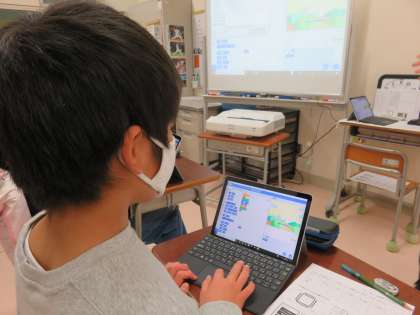

まず、自分の話や文章が相手に理解してもらえなかったり誤って受け取られたりした経験についてタブレット端末のFormsを使ってアンケート形式で回答しました。その内容について話し合う中で、5年生が日常生活でどんな経験や思いをしているのか、また「伝える」ということについてどのように感じているのかを把握することができました。 次に「1年生に伝わるように」という視点で、一人一人が、例題の「内容を変えずに伝える」ことに取り組みました。相手の立場をイメージして、使う言葉や表現を考える力を養う時間になりました。新しい1年生が入学してきたとき、この5年生が新6年生として頑張る姿が見えました。    【1/31全校朝会】はきものがそろうと ++++++++++++++++++++ こちらは、長野県にある円福寺というお寺の和尚さんの残した詩です。 この円福寺では、親がいない多くの子供たちを預かり家族のように育てていましたが、あるとき玄関の靴があちこちに乱れている様子を見て、この詩を作ったそうです。 学校で言えば、玄関に当たるのは昇降口です。学校に来るお客さんが校舎に入って最初に目にするのは、昇降口の皆さんの靴箱です。 もし、靴箱の靴がきちんとそろって入っていたらどうでしょう。心がそろっているんだなあ、気持ちいいなあと思われることでしょう。 もし、靴が落ちていたり、ぐちゃぐちゃに入っていたらどうでしょう。鳩森小の子たちは大丈夫かな?と心配されてしまうかも知れません。 次に靴を履くときに、自分の靴箱を見てみてください。靴がきれいにそろっていたら「自分は大丈夫!」と思ってください。もし、靴がぐちゃっと入っていたら「あれ?焦っていたかな?」と自分を振り返ってみてください。そして、次に履く自分のために、靴をきちんとそろえて入れましょう。 また、学校だけではなく家に帰ってからの自分の行動もぜひチェックしてみてください。 今までちゃんとそろえていなかったな、という人は今日が変わるチャンスです。明日の自分のために、きちんとそろえてあげましょう。 そして、家族の誰かの靴がそろっていなかったらそっと直してあげましょう。「何で俺が?」「何で私が?」と思わずに、家族の平和のために「俺って偉いな。」「私ってすてき!」と思うようにしてみてください。そうすることで、みんなが気持ちよく過ごせますから。お話を終わります。 ++++++++++++++++++++ 昨日は3年生のクラブ見学がありましたが、図書室に先に入っていたボードゲーム・タブレットクラブの上級生たちはもちろんのこと、見学に来た3年生も上履きを脱いだ後にくるっと体の向きを変えてしゃがみ、上履きの向きを変えて端の方からそろえて置いていました。「素晴らしいですね。」と声を掛けたら「全校朝会で校長先生のお話を聞いて、その後にも担任の先生からも話があったからです。」と嬉しい言葉が返ってきました。 自分もみんなも気持ちよく過ごせるように行動できると幸せな気分になりますね。 【今日の給食 2月1日(火)】 ・大根とベーコンのスープ ・いよかん ・牛乳 今日は渋谷ワンダフル給食でした。今日の注目食材は、大根とベーコンのスープに使われている「桜島大根」です。桜島大根は鹿児島県の特産品で、世界一の重さをもつ大根です。今日は1個で5kgある桜島大根を使いました。ですが、これは小さいもので、通常は10kgほどあり、大きいものになると20〜30kgのものも見られるそうです。とても大きかったので、給食室では切ることに苦戦しました。 【今日の給食 1月31日(月)】 ・白身魚の味噌マヨネーズ焼き ・塩もやし炒め ・大根とこんにゃくの味噌汁 ・牛乳 今日は塩もやし炒めの主役、もやしについて紹介します。もやしは、豆などの種を水に浸し、暗い場所で、発芽・成長させます。暗所で栽培されるため、白色で柔らかくなります。もやしは人工栽培のため旬はなく、一年中美味しく食べることができます。 4年生 音楽

授業のはじめに、民謡で使われる楽器「ささら」に触れました。「ささら」は、富山県に伝わる楽器です。

次に、民謡クイズに取り組みながら、拍がある民謡だけではなく、拍のない(自由な速さで歌う)民謡についても知りました。 また、プロジェクターやホワイトボードを使って全体で共有したり、タブレット端末で個別に聴いたりしながら、日本の様々な地域に伝わる民謡に親しみました。 4年生の子供たちが、結構、民謡について知っていることに驚きました。    ちはと学級 算数

かけ算の学習をしました。絵や写真を見たり反具体物を使ったりして、一人一人がじっくり考えました。楽しく学習を進めながら様々な意見が出ました。そして、どうやって考えるとより簡単に答えが分かるのかも確かめました。「はやく」「かんたんに」「せいかくに」を目標に、算数の力を高めているちはと学級の子供たちでした。

【今日の給食 1月28日(金)】 ・春巻き ・フォー・ガー ・牛乳 今日は「世界の料理を知ろう」をテーマに、ベトナム料理を作りました。コムチェンはベトナムのチャーハンです。フォー・ガーは鶏肉と米粉で作られた麺のフォーが入ったスープのことです。ベトナム料理には小魚を熟成させて作る「ヌクナム」という調味料がよく使われますが、給食ではナンプラーを代わりに使って味付けをしました。 【1/11全校朝会】シトラスリボンプロジェクト 渋谷区でも新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っています。そのような中、子供たちに「シトラスリボンプロジェクト」のお話をしました。その理念に共感を覚えたからです。 ============================ 前にもお話しましたし、何度でも言いますが、悪いのはコロナでありコロナにかかった人ではありません。一番辛い思いをしているのもコロナにかかった人ですし、心配しているその家族の人たちです。 私がこの名札に着けているこのリボンは「シトラスリボンプロジェクト」のリボンです。これは、愛媛県で始まった運動で、コロナにかかってしまった人や、病院などで働いている人を差別したり、避けたりするのではなく、「ただいま」「おかえり」と言えるような街にしようというプロジェクトです。 ぜひ、鳩森小学校もそのような温かい心で「ただいま」「おかえり」と言えるような学校にしていきたいと思っています。 ============================ シトラスリボンプロジェクトの方に許可をいただけましたので、画像とリンク先を添付します。(Teamsの鳩森小学校【子どもたち】のチームにもリンク先を紹介したのですが、広域LTE化の切替にともない、児童のタブレット端末からは見られなくなってしまいました。)ぜひ、ご家族でご覧いただけたらと思います。 みんなで広げよう、シトラスリボンプロジェクト 【今日の給食 1月27日(木)】 ・鯖の塩焼き ・即席漬け ・すいとん ・牛乳 今日は「昔の給食」をテーマに、明治22年頃の給食「おにぎり・焼き魚・漬物」と昭和17年頃の給食「すいとん」を作りました。給食は、山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で、お弁当を持ってくることができない子供たちへ昼食を提供したことが始まりです。 1年生 算数   1年生の子供たちは、これまでに学習したことや生活経験で得た知識を目一杯使って、自分の予想や考えを発表しました。予想を確かめるために使う道具について問われたとき、1年生が、じょうご(ろうと)のことを知っていたことに少し驚きました。 教室から理科室に学びの場所を移動して、実験する中で、予想がどうなったのかを検証できたことはもちろん、たくさんの気付きも生まれたようです。 今回の気付きや学びが、次の学びにつながり広がっていくことと思います。 【今日の給食 1月26日(水)】 ・野菜のいか和え ・パインゼリー ・牛乳 今日は「世界の料理を知ろう」をテーマに、シンガポール料理を作りました。ラクサは魚介類からとった出汁とココナツミルク、スパイスなどが入ったスープの麺料理です。給食ではココナッツミルクではなく牛乳を入れ、カレー粉を使っています。砂糖が入って、少し甘い味付けとナンプラーが特徴的でした。 4年生 図画工作   今日は、テラコッタ粘土を効果的に使った凸凹絵画の作成に取り組みました。Teamsで学習の流れやポイントを共有した後、いざ制作!子供たちは「もっとやりたい。」「こんなの初めて。」など、テラコッタ粘土の特性を楽しみながら表現活動に没頭していました。 自分の感情やイメージを結び付けて表現することがこの学習のねらい。完成した後に、作品に込められた感情やイメージを聞いてみたいですね。 ちはと学級 体育   ウォーミングアップの「線おに」で心も身体も温めた後、ラジオ体操などでしっかり身体をほぐしました。持久走では、それぞれのペースに合わせて、一定のスピードで走ることができていました。跳び箱の跳躍につなげるための縄跳びでは、この一年間取り組んできた成長が感じられました。 跳び箱を使った遊びでは、先生の話をよく聞いて安全に跳んだり跳び越えたりすることができました。一人一人、先生から指導を受けたり褒められたりする度に、どんどん上達する様子が伺えました。 4年生 理科

「物のあたたまり方」の単元の学習をしました。加熱器具を正しく安全に使って調べた結果を基に、自分の考えをまとめました。

グループごとに役割分担をして、スムーズに実験を進めていました。実験の様子や結果は、タブレット端末を使って撮影し、実験後に再確認して考察をまとめることができていました。子供たちの声から多くの気付きがあったことが伝わりました。 生活経験やこれまでの学習を基に立てた予想と実験結果は、どうだったかな。    【今日の給食 1月25日(火)】 ・くじらの竜田揚げ ・千草和え ・鶏肉と根菜の味噌汁 今日は「渋谷ワンダフル給食」でした。今日は1950年頃の給食によく登場していたくじら肉を使った竜田揚げです。当時は豚肉や鶏肉を手に入れることが難しく、安価で、たんぱく質や鉄分が豊富なくじら肉がよく使われていました。初めてくじら肉を食べたという子供たちも多く、「美味しい。」や「想像していた味と違った。」などいろいろな感想が聞けました。 5年生 算数   5年生の子供たちは、自分のタブレット端末を通して見るプログラミングの画面に興味津々。プログラムを入力しながら、様々な気付きや驚きを言葉にしていました。 タブレット端末を使うことで、手作業が減り、思考に時間をかけることができました。正多角形をかくときのきまりに気付くとともに、論理的思考を養う1時間になりました。 【今日の給食 1月24日(月)】 ・キョフテ ・メルジメキ・チョルバス ・牛乳 1月24日から28日までは「全国学校給食週間」です。今日は「世界の料理を知ろう」をテーマに、トルコ料理を給食用にアレンジをして作りました。ピラウはピラフの名前の元となった料理です。キョフテは羊肉や牛肉で作る俵型のハンバーグですが、給食では豚肉を使って作りました。メルジメキ・チョルバスは、トルコの代表的レンズ豆を使ったスープで、日本でいう味噌汁のようなトルコを代表する汁物です。 |

|