芝生のメンテナンスをしました。その2

写真の続きです。上から、芝の苗づくり、芝刈り、芝刈り機の試運転です。

芝を刈ると、校庭から草のよい香りがしてきます。 子どもたちが気持ちよく芝生の上で遊べるのも、鳩森グリーンコミュニティの皆さんのおかげです!この場を借りて、お礼申し上げます!    芝生のメンテナンスをしました。その1

国立競技場から芝生を譲り受け、校庭の芝生のメンテナンスを行いました。

普段は、鳩森グリーンコミュニティの地域の方や保護者の方にほぼお任せしている芝生ですが、TLD(Teacher's Learning Day)を活用して、芝生のメンテナンス作業を体験しました。 写真は上から、芝生を敷いているところ(1枚1枚重いのですが、こちらも鳩森グリーンコミュニティの地域の方や保護者の方が運んでくださいました!感謝です!)、芝生が生えていないところに穴を開けているところ(この後、花壇で育てている芝を植えます。)、水はけをよくするために穴を開けているところです。    【6/24全校朝会】いじめについて ++++++++++++++++++++++++++++++++ 6月はふれあい月間ということで、先週はたてわり給食やたてわり班遊びなど楽しい時間を過ごせたことと思います。 さて、6月最後の朝会と言うことで、今日はいじめについてお話をします。 いじめというと、例えば、「無視」、そこにその人がいるのにいないように振る舞うこと、これは難しい言葉で言うと人権侵害ですね。また、「悪口」や「うわさ話」も、その人に直接言えばいいのに、いないところでその子のことを悪く言うこともいじめです。それに、「殴る・蹴る」という暴力もいじめになります。それに「いじり」など、おもしろおかしく、ある子のことを言ったり笑ったりすることもいじめです。本当におもしろいのかなと思うときもあります。このほかにも、いじめはいろいろとあるかも知れません。確認ですが、いじめは、やられた人が「嫌だ」「辛い」と思ったときに、いじめとなります。 さて、いじめとは、「いじめられる人」と「いじめる人」の二つの関係だけで行われるものではありません。これは知っておいてください。そこには「観客」といって、いじめを笑ったり、はやし立てたり、いじめを許すような雰囲気をつくったりするような人たちがいます。また、「傍観者」と言って、周りで見ていて、何もしない、見ているだけという人たちがいます。この「いじめられる人」「いじめる人」「観客」「傍観者」全てが、いじめに関わっている人ということができます。 鳩森小の皆さんには「いじめられる人」や「いじめる人」はもちろんのこと、「観客」や見ているだけの「傍観者」にはなってほしくありません。 私がお願いしたいのは、「いじめられる人」と「いじめる人」の間に入って「やめなよ」と言っていじめを止める「仲裁者」、もしくは大人に相談をする「相談者」です。「仲裁者」は少し難しいかも知れません。私も人生で一度だけしかできたことがありません。小学校6年生のときに、男の子たちが女の子に悪口を言っていたので、その女の子がかわいそうというよりも、その男の子たちに腹を立てて、「やめなよ」と言ったことがあります。でも、もし、直接「やめなよ」と言うことが難しかったら、誰かにそのことを教えてください。よく先生に言うことを「チクる」と言いますが、いじめにおいて、チクりは正義です。鳩森小学校の先生たちは、いじめを絶対に許しません。いじめと本気で戦います。だから、皆さんの周りにいる先生たちに相談してください。もちろん私でもいいです。また、皆さんの帰りを待っているおうちの人に相談してもいいです。ぜひ、ここにいる皆さんで、いじめをなくしていきましょう。 たてわり遊び!

たてわり給食週間の最後は、昼休みを拡大して、たてわり班遊びをしました。6年生がリーダーとして頑張っていました。みんなのいい笑顔が見られて嬉しかったです。

【6/19音楽朝会】にじ

今月の歌は「にじ」でした。音楽朝会では、全校児童で合唱をしました。5・6年生が美しい声で上のパートを担当してくれました。

たてわり班給食!

6月はふれあい月間ということもあり、今週はたてわり班給食を実施しています。

それぞれのたてわり班ごとに5・6年生が給食当番となり、配膳をします。頼もしいですね。 金曜日の昼休みは、拡大昼休みにして、たてわり班遊びをする予定です。   【6/17全校朝会】ちはと学級宿泊行事

先週は、ちはと学級の4・5・6年生が参加する赤城移動教室がありました。渋谷区には特別支援学級が7校に設置されていますが、その7校の仲間と共に行ってきました。私も学園長として参加しましたので、今週の朝会では、活動の様子の写真を紹介しながら、その報告をしました。

++++++++++++++++++++++++++++++++ 1日目は鉄道博物館に行き、夜はキャンドルファイヤーをして、交流を深めました。 2日目はぐんまこどもの国でサマーボブスレーをしたり、おもしろ自転車に乗ったり、アスレチックをしたりとたくさん体を動かしました。夜は「おたのしみだしもの会」が開催され、各学級の出し物を楽しみました。ちはと学級は、「お名前ビンゴゲーム」をプロデュース。大変盛り上がりました。 3日目は大胡ぐりーんふらわーぱーくにて、動物のエサやりや虫探し、アスレチックを楽しみました。お昼を食べた後は、さようならの会をしました。この3日間ですっかり仲よくなった他校の友達との別れはさみしかったです。またどこかで会えたら嬉しいなと思いました。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ また、報告の後には、「特別支援学級」についても少し話をしました。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ ちはと学級は特別支援学級といいます。1組の子たちと比べたら苦手なことやできないことが多く、学校生活の中で困ることも多いかも知れません。そんなときは、優しい気持ちで接してもらえたら嬉しいです。 でも私たちはみんな、得意なこともあれば苦手なこともあります。そういう意味では、私たちは平等です。得意なことを伸ばそうとしている、苦手なことをできるようになろうと頑張っている、そういう意味でもやっぱり平等です。これからも鳩森小の仲間として、一緒に成長していってもらえたら嬉しいです。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 言葉にすると少し物足りないような気がしてしまいました。きっと子どもたちの方が、普段一緒に学校生活を送る中で、当たり前のように分かっているとも思っています。 なお、ちはと学級の宿泊の様子は、ホームページのパスワード保護ページにて公開しています。保護者の皆様には、ホーム&スクールにて、IDとパスワードをお知らせ済みですが、ご不明な方はお問い合わせください。    【6/10全校朝会】プール開き   ++++++++++++++++++++++++++++++++ 今週から、プールでの学習が始まります。 水泳は、体全体を使う、全身運動であり、健康な身体作りにはもってこいの運動です。しかし、ちょっとした不注意や悪ふざけから、大きな事故につながったり、危険な目に合ったりすることがあります。鳩森小の皆さんには、危険な目にあってほしくありません。そこで、「三つのあ」のお話をします。毎年話しているので、覚えている人もいるかも知れませんが、プールで学習するときに絶対に守ってほしいことです。よく聞いてください。 一つめの「あ」は「安心しない」。プールには、いつでも危険があるんだということを忘れないでください。 二つめの「あ」は「あわてない」。教室からプールへ移動するときや、特にプールサイドで、慌てて走ってけがをする、ということがないようにしてください。 三つめの「あ」は「あなどらない」。難しい言葉ですが、「あなどる」とは「相手を低くみてバカにする」という意味です。水なんて怖くない!へっちゃらだ!と思っている人もいるかも知れません。人間は、どのくらいの水の深さで溺れると思いますか。 (1)私のいる舞台の高さくらい。 (2)舞台の横にある階段の半分くらい。 (3)舞台の横にある階段の1段目くらい。 実は、正解は、全部です。東京消防庁のホームページを見ると、子供は10センチメートルの高さで溺れると書いてあります。水を甘くみてはいけません。この甘くみないということが、あなどらない、ということです。 少し怖くなった人もいるかも知れませんが、この三つの「あ」を守って、先生の話をよく聞けば大丈夫です。安全に学習をしていきましょう。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ プール開きでは、それぞれの学級の代表児童が、今年度のプールでの学習で頑張りたいことを発表しました。どの子も堂々と発表することができました。 そして、今日、ちはと学級が一番乗りでプールに入りました。楽しく安全に学習をしていました。 【1・2年生】遠足

先月の終わりに、1・2年生で新宿御苑に遠足に行きました。

たてわり班ごとに記念撮影をした後は、たてわり班ごとにオリエンテーリングをしました。新宿御苑の中で一番背の高い木を探したり、バラの前で写真を撮ったりしました。2年生が地図係、タブレット係となって1年生をリードしてくれました。 1時間半(それでも時間が足りませんでした!)のオリエンテーリングの後は、たてわり班ごとに遊びました。鬼ごっこやハンカチ落とし、だるまさんがころんだなど、それぞれの班で話し合って決めた遊びを楽しみました。 2年生がよきリーダーとして1年生に優しく接している姿が印象に残っています。1年生も笑顔いっぱいでした!    【6/3全校朝会】ふわふわ言葉とちくちく言葉 6月は雨の日が多くなります。植物には嬉しい季節ですが、人間にとっては、太陽の光を浴びられず、気持ちが落ち込みやすくなります。頭が痛くなったり、何となくだるいなあという人もいるかもしれません。そういう人は、水分をこまめに摂ること、また耳を上や下や外側に軽くひっぱったり、餃子みたいにたたむと楽になると聞いたことがあります。 さて、話を戻しますが、6月は気分が落ち込みやすいこともあり、いじめが起きやすい時期でもあります。なので、東京都では、6月を「ふれあい月間」として、いじめをしないようにしようという取り組みを行っています。 そこで、6月の全校朝会では、いじめについてお話をしていきたいと思います。今日は、「言葉」について話します。 みなさんは「ふわふわ言葉」と「ちくちく言葉」を聞いたことありますか。「ふわふわ言葉」は、心にふわふわっと優しく届く言葉、「ちくちく言葉」は、心にチクチクと刺って心が痛くなるような、心が傷付くような言葉です。 例えば、ちょっと遅くなった友達に「早くしろよ!」と言うのは、「ふわふわ言葉」でしょうか、「ちくちく言葉」でしょうか。 そうですね。今、校長先生が「早くしろよ!」と言うのを聞いて、ちょっと嫌な気分になった人もいると思います。「ちくちく言葉」ですよね。では、みなさん、「早くしろよ!」を「ふわふわ言葉」に変身させることはできますか。例えば「大丈夫?」と聞いてみたり、「みんな待ってるよ」と優しく教えてあげたり、「手伝うことある?」と提案してみたり、といろいろありそうです。 私は、鳩森小が「ふわふわ言葉」であふれたらいいなと思っています。それと、私たちの口から出る言葉は、誰かを勇気付けたり、誰かを励ましたり、誰かを助けたりと人を生かすこともできれば、誰かを傷付け、誰かを攻撃し、最悪の場合、人の命を奪うこともできます。皆さんには、人を生かすことのできる、正しい言葉の使い手になってほしいとも思っています。 そのためにも、今月は、「ふわふわ言葉」を意識して使っていきましょう。もし、「ちくちく言葉」を使っている友達がいたら「今の、ちくちく言葉だったよ」と優しく「ふわふわ言葉」で教えてあげてください。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ こういう話をするとき、まずは自分自身が気を付けていかないと!と自戒の念をこめながら話をしています。毅然とした態度で、しかし笑顔でかつ「ふわふわ言葉」で、子どもたちを導ける存在になりたいです。 鳩森スポーツフェスティバル開催します!

本日は予定通り、鳩森スポーツフェスティバルを開催します。

熱中症予防対策をして、御観覧ください!熱い声援をよろしくお願いします!  スポフェスの応援団、頑張っています!

月曜日が雨だったので、今日から全体練習が始まりました。今日は開会式・準備運動・応援・閉会式の練習をしました。

昨年度から復活した応援団。今年度は5年生の人数が多いこともあり、迫力がありました。応援団は、鳩森小みんなの応援団です。当日も鳩森スポーツフェスティバルを盛り上げてくれることでしょう! それにしても、応援団だけが頑張るのではなく、応援団以外のみんなが応援団の頑張りに応えるように、声を出して頑張っていました。今日は高学年の席から見ていたのですが、高学年のこのような「当たり前のことを当たり前に、いやむしろ楽しんでやる」姿を目にすると、清々しい気持ちになります。    【全校朝会5/20】スポフェスに向けて その2 スローガン 土曜日には、原宿外苑中学校の体育祭を観に行きました。鳩森小の卒業生たちが活躍する姿を観て、とても嬉しくなりました。一生懸命走る姿も、全力で踊る姿も、どれもすてきでした。 さて、そして、いよいよ、今週末は鳩森スポーツフェスティバル。みんなの番ですね。今日は一つだけ、アドバイスをします。それは、皆さんは本番、誰にどんな姿を見てもらいたいですか、見せたいですか、というものです。 一生懸命な自分をおうちの人に見てもらいたい、かっこいい姿を幼稚園や保育園の先生に見てもらいたい、6年生として頑張っている姿を卒業生たちに見て安心してもらいたい、など、一人一人思いは違うと思います。でも、それでは向いている方向がバラバラです。 けれど、私たちにはみんなで決めたスローガンがあります。覚えていますか?「協力 全力 やりぬく力 鳩森スポーツフェスティバル」です。このスローガンにある「協力」と「全力」と「やりぬく力」。これこそが、皆さんが本番にお客さんに見せる姿です。 「協力」は分かりますね。友達と一緒に力を合わせて頑張ることです。「全力」もいつも言っているので分かると思います。自分のもっている力を全部出し切ることです。「やりぬく力」は少し難しいかも知れませんが、途中で諦めないで、最後までやり抜くということです。この三つを合わせると、友達と一緒に、自分のもっている力を全部出し切って、諦めないで最後までやり抜く、ということになります。その姿を見せることができたとき、鳩森スポーツフェスティバルは成功するでしょう。楽しみにしています。 【4・5・6年】表現  ここからは、観客にどのような姿を見てもらいたいか、自分自身の探究の旅です。一人で極めるもよし、友達同士で高め合うもよし。各クラスのTeamsに6年生の実行委員が作ったお手本動画がアップされていますので、活用していきましょう! 【1・2年生】ダンシング玉入れ

スポーツフェスティバルの団体競技は、1・2年、3・4年、5・6年で行います。

1・2年生の競技は「ダンシング玉入れ」です。「チェッチェッコリ」のダンスの合間に玉入れをします。(玉入れの合間に「チェッチェッコリ」のダンスをします。) 元気いっぱいに頑張る1・2年生の姿をお楽しみに!   花ざかり!その2

正門のバラが満開です。昨日の大雨にも耐え、今日も美しい花を咲かせています。

その他、PTAのボランティアの方により新しい花も植えられました。 個人的には、4月からずっと咲いている3枚目の白い花が好きです。オルレアでしょうか。    【5/13全校朝会】スポフェスに向けて さて、鳩森スポーツフェスティバルに向けて、こんなことを意識して取り組んでほしいなということを三つお話します。 一つ目は「全力」です。全力で頑張ることって気持ちいいんです。そして、全力で頑張っている人って、とってもかっこいいんです。鳩森スポーツフェスティバルでは、毎年その全力に感動させられています。皆さんも本番で全力を出せるように、練習から全力で頑張ってください。 二つ目は「かかわり」です。これは、鳩森小の教育目標と同じです。スポーツフェスティバルは一人ではできません。当たり前ですね。一人で走っても、一人で玉入れをしても、楽しくはありません。一緒に走る仲間がいるから、一緒に戦う仲間がいるから、一緒に頑張る仲間がいるから、楽しいのです。一緒にがんばる仲間のことを、大切にしてください。 三つ目は「思い出」です。これも、教育目標のときにお話をしましたね。今年のスポーツフェスティバルでは、どんな思い出を作りたいですか。私が小学生だったころ、随分昔の話ですが、例えば6年生のときの運動会、鼓笛隊で私は小太鼓を担当したのですが、その日はとても風の強い日で、小太鼓をたたきながら感じた風を「やり切った」という気持ちと共に、今でも覚えています。皆さんも飛び切りの思い出を作ってください。 鳩森薪能

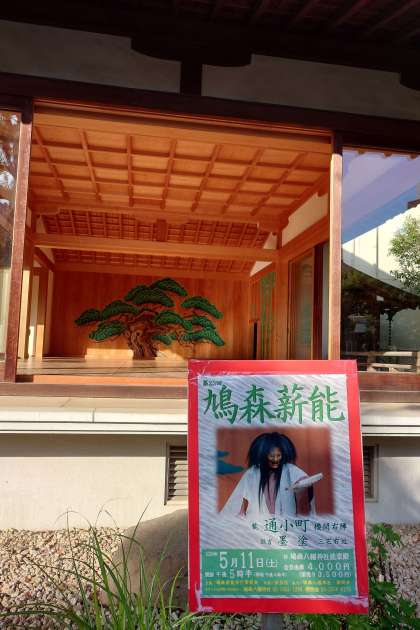

今年も貴重な機会をいただきまして、子どもたち22名、立派に連吟を披露することができました。

櫻間会の皆様、ご指導ありがとうございました!   連吟リハーサル

明日、5月11日(土)の17半から鳩森八幡神社で行われる鳩森薪能のオープニングに2年生から6年生までの有志が参加させていただきます。

練習を頑張ってきた成果を発揮できますように!   【1・2年生】学校たんけん

毎年この時期に行われる、学校探検。

先日1年生だけの学校探検をしました。その際に疑問に思ったことを2年生に伝え、今日は2年生が1年生を案内しながら答えられることには答え、答えられないことには実際にインタビューをするという流れで行いました。 2年生の説明が上手で、成長を感じました。用意したことを十分に説明できましたね。1年生も2年生の話をしっかりと聞きながら、主体的に楽しんで活動することができました。    |

|