【2年生算数】1mをさがせ!

2年生の算数では、1mの学習をしました。

1mの量感をつかむために、1mの長さを予想して紙テープを切ってみたり、学校のいろいろなところを探検して1mのものを探したりと、楽しく活動をしました。 1mのものを見付けたら、それをタブレット端末で写真に撮りため、最後にみんなで共有をしました。    【4年生】社会科見学

4年生は、浅草とスカイツリーに行ってきました。

浅草では、ガイドの方の話を伺って、浅草の歴史や観光について学びました。 スカイツリーからは、鳥になったつもりで、高い所から東京の町を見てみました。スカイツリーからはドコモタワーも見えたそうです。 実際に見て学んだことを、普段の学習に生かしてもらえたらと思います。 保護者の皆様におかれましては、朝早くから、お弁当のご準備等ありがとうございました!    【1/28全校朝会】イチローから学ぶ ++++++++++++++++++++++++++++++++ (1)ぼくは日米通算3000本安打を達成したけど、6000回以上の失敗があります。失敗からたくさんのことを学んでほしい。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ イチローさんは4367本の安打(ヒット)を打っているのですが、これは3000本安打をという記録を達成したときの言葉です。間違いや失敗からたくさんのことを学べるということは、私が入学式でお話していることですね。イチローさんも同じことを言っていて、嬉しくなりました。命に関わること以外の失敗は、したもの勝ちです。そして、大切なのは、失敗を失敗で終わらせるのではなく、そこから何か一つでも学べぶことです。そうしたら、もはやそれは失敗ではなく経験となります。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ (2)いろいろと試すことは、ムダではありません。ムダなことを考えて、ムダなことをしないと伸びません。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ これは、キャンプという、みんなでたくさん練習をする期間のときの言葉です。これって無駄じゃないかと思うことが、生きていると、いろいろあると思います。でも、イチローさんは、無駄なことをしないと伸びないと言っています。今は無駄だと思えることも、10年後、20年後に振り返ってみると、無駄じゃなかったと思うことも私にはあります。皆さんも「無駄じゃないか」と思う暇があったら、まずはやってみることです。いろいろ試して、成長してください。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ (3)小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ これは、今から10年ほど前、2004年に262安打の年間最多安打記録を樹立したときの言葉です。大きな記録を成し遂げたイチローさんのしたことが、「小さいことの積み重ね」だと言うのです。何かをできるようになりたいと思ったときに、大切な心持ちですね。いきなり大きなことはできません。挨拶をするとか、物を大切にするとか、そういう当たり前のことをコツコツ行うことが大切です。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ この後に、阪神・淡路大震災の際の「がんばろうKOBE」の話もしました。 今、鳩森小では、次年度の鼓笛隊のオーディションが始まっています。小さいことをコツコツと積み重ねて、いろいろ試して、みんなで切磋琢磨してもらえらた嬉しいです。 【5年生】学ぼう海洋教育(仮)

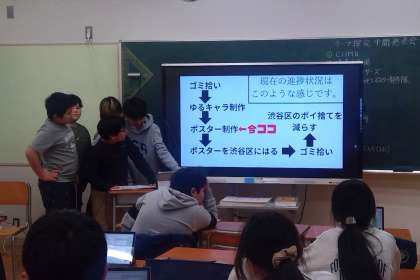

5年生のテーマ探究は、海洋ごみについてです。

今日はグループごとに調査・研究した内容を、中間発表しました。「海洋ごみを減らしたい」という思いはどのグループも同じですが、アプローチがそれぞれで、見ごたえがありました。 発表を聞いている子たちが、タブレット端末を開いているのは、感想をPadletという共有アプリに書き込んで、みんなで見られるようにしているからです。次の時間は、もらった感想を元に、企画をさらにパワーアップさせます。    給食だより 1月23日(木) ・野菜とキヌアのスープ ・マラサラ・モラーダ ・牛乳 今日の給食は、ペルー共和国の料理です。ペルー共和国ミラフローレス区と渋谷区は、今年の6月に姉妹都市協定を結びました。渋谷区とミラフローレス区は約15,490km離れています。そんな離れたペルーの料理を渋谷区立の全小中学校で提供することのなりました。ペルー大使館のシェフからメッセージが届いているので読んでみてください。 【4年生】校外清掃

今年度も鳩森会・明和会の皆様にご協力をいただき、地域清掃を行っています。

今年初の地域清掃は4年生。 みんなで協力して、学校や通学路の周りをきれいにしました。    給食だより 1月22日(水) ・カルシウムたっぷりふりかけ ・肉じゃが ・キャベツときのこのサラダ ・牛乳 しらたきは、こんにゃくと同じように、こんにゃくいもから作られます。そのため、おもに熱や力のもとになる黄の食べ物のなかまです。しらたきには、食物せんいが多く含まれているため、おなかのそうじをするはたらきがあります。 きょうは、肉じゃがに、しらたきを入れました。 給食だより 1月21日(火) ・パリパリサラダ ・発酵乳(マスカット) 給食のカレーのおいしさには、理由があります。まず、給食のカレールーは、調理員さんが手作りしています。小麦粉とバターを弱火で焦がさないように炒めて、最後にカレー粉を入れます。そして、にんにくとしょうがを炒めて香りをだした後、たまねぎの甘みがでるまで炒めます。トマトケチャップやソース、赤ワインなどでコクを出し、カレールーを入れてとろみがつくまで煮込んで作ります。きょうは、りんごのすりおろしも入れて、フルーティなカレーに仕上げました。 給食だより 1月20日(月) ・ビーンズポテト ・ソト・アヤム ・牛乳 ナシゴレンは、東南アジアにあるインドネシアという国の混ぜご飯です。ナシは「ご飯」、ゴレンは「炒める、揚げる」という意味で、本場インドネシアでは油で具とご飯を炒めて作ります。給食室では、炊いたご飯に具を混ぜ合わせて作っています。ソト・アヤムは、鶏肉のスープのことで、「ソト」がスープ、「アヤム」が鶏肉という意味です。おいしく食べてください。 【1/22音楽朝会】音楽遊び その3

最後は、じゃんけん列車をしました。1年生から6年生までみんなで楽しみました。

こういう活動に、ルールを守って、かつ楽んで参加できる高学年の子たちが、本当に素晴らしいなあと思います。ゲームが終わって別れるときに、低学年の子たちが笑顔で高学年の子に手を振っていました。 時間の関係で決勝戦まではできませんでしたが、勝っても負けても、お互いをたたえ合う姿も素晴らしいです。 ということで、鳩森の子どもたちの素晴らしさと、音楽ってやっぱりいいなあと思った音楽集会でした。    【1/22音楽朝会】音楽遊び その2

「なべなべそこぬけ」は、どんどん人数が増えていきます。

高学年がリードして、どのグループも上手に底が抜けました。みんなの笑顔がすてきです。    【1/22音楽朝会】音楽遊び その1

今月の音楽朝会は、みんなで音楽遊びを楽しみました。

まずは、音を聞いて人数で集まり「おちゃらか」と「なべなべそこぬけ」をしました。 集まるときの条件は「違う学年の子がいること」。他の学年の子との交流も楽しみました。    【1/20全校朝会】阪神・淡路大震災から30年  ++++++++++++++++++++++++++++++++ これから30年前に起こった大きな地震の話をします。写真も見てもらいますが、つらくなったら、目をつぶったり、そっと外に出てたりしても大丈夫です。 私は、高校生のときに阪神・淡路大震災を経験しました。私が住んでいたのは、神戸です。写真は、地震によって折れた高速道路です。鳩森小でも通学路で高速道路をくぐるお友達もいますから、高速道路が太く丈夫な柱で支えられているのを知っていると思います。それが道路ごと折れてしまいました。折れただけではなく、道路ごと倒れています。下を走っていた車の運転手さんも、とても怖い思いをしたことが想像できますね。 一軒家はつぶれてしまいました。一階が二階につぶされてしまったのです。私はマンションに住んでいましたが、壁に亀裂が入りました。私は、地震の起こった数分前に目が覚めていました。1月17日はとても寒くて、布団から出られずグズグズしていたところに地震がきました。まず、ドシンと大きな音がして、体がベットの上でふわっと持ち上がりました。その後、部屋ごと巨人に持ち上げられ、横にブンブン振られたように部屋全体が大きく揺れ、ベッドも机も本棚も倒れました。入口がふさがり、私は部屋に閉じ込められてしまいました。後で聞くと、母は、たんすの上に置いてあった使っていなかったテレビが頭の上に落ちてきて、血まみれだったそうです。台所は、食器棚が倒れ中の食器が粉々になって散乱していたそうです。 ガス、電気、水道が止まりました。トイレの水は、近くの池に自転車で行き、たくさんの入れ物に入れて、持って帰って使いました。飲み水は、近くの自動販売機を回り、お茶をありったけ購入して、しのぎました。始めに復旧したのは、電気でした。そこで初めてニュースを見て、とても大きな地震が起きたということを知りました。水道とガスが使えるようになるのは、まだまだ先ということが分かり、がっかりして不安が大きくなったのを覚えています。 そのころは、今のように避難訓練を毎月行うこともなかったですし、学校が避難所になるということも、みんなが知っていることではなかったので、家で過ごすしかないと思っていました。病院もやっていないので、頭を切った私の母は、タオルを巻くしかできませんでした。道路が倒れて車が通れないので、近くのお店に商品が届かず、買えるものも少しでした。私たちの家族は、電気で温まるホットプレートで、小麦粉で作ったお好み焼きをよく食べていました。 近くの水道局が、水を分けてくれたので、くみに行き、電気ポットで水を沸騰させ、そのお湯でタオルをぬらして体をふき、お風呂の代わりにしていました。とても不自由な生活でしたし、いつまで続くか分からないまま過ごしていたので、不安ばかりが募りました。そんな時、比較的被害が小さかった親戚や、友達の家から電話をもらい「お風呂に入りにおいで」と言ってもらえて、暗かった心がぱっと明るくなったことは忘れられません。また、久しぶりに入ったお風呂の気持ちよさは、今でも肌で覚えています。 私の通っていた高校は、避難所になっていました。通えたのは、3か月後くらいでした。最初の体育の授業で、先生が避難所の様子を話してくれました。避難してきた人たちは、地震後の火事で、家もなくなり、心がすさんでしまい、すぐにでもけんかが起こりそうな悪い雰囲気だったそうです。だれも掃除しないトイレは、汚れに汚れていました。そこで、ボランティアの人たちや、やっと出勤できた先生方で、まず初めにトイレ掃除をしたそうです。その様子を見て、避難所の人たちは「自分たちも頑張らなくては。」と、立ち上がり、だんだんと助け合いのよい雰囲気が生まれてきたそうです。「優しさや助け合いは、生きる力をうむんだよ。」とその先生は、おっしゃっていました。 また、この地震をきっかけに、学校での避難訓練をこれまで以上にしっかりやろうという流れができたそうです。地震が来たら、机の下にもぐるという行動をさっとできることは命を守ることにつながります。皆さんが1か月に一度行っている訓練は、すごく大切なことだと私は身をもって実感しています。 そして、大変な災害にあったときこそ、人の優しさで心が温かくなり、生きる力をもらえます。普段から、友達を大事にし、助け合いながら生活していくことが、命を守ることにつながります。震災を経験した私の話を、この先も頭の片隅で覚えていてくれたら嬉しいです。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 私は、今から18年前に、1歳になる前の娘を連れて神戸に旅行に行ったことがあります。私がエレベーターやバスに乗ろうと並んでいると、一番前にいる人が「ベビーカーの人、先にどうぞ」と随分後ろに並んでいる私に声を掛けてくれました。子育てをしていて、このように優しくしてもらったことがなかったので、私はとても驚き、感動しました。 復興した神戸の街並みもすてきで、ご飯やスイーツもおいしかったけれど、私が旅をして一番印象に残ったのは、神戸の人たちの優しさでした。 そんな話を職員室でしていたら、今日話をしてくれた教員が「そんなふうに思ってもらえて嬉しいです。でも、それは、神戸の人たちが、地震のときみんなに優しくしてもらったからだと思います。」と話してくれました。そんなことを思い出しつつの今回のオファーでしたが、子どもたちも真剣に話を聞いてくれました。 給食だより 1月17日(金) ・おでん ・野菜のごま和え ・牛乳 【 炊き出し】とは、災害などが起きたとき、被災して困っている人たちのために料理や食べ物などを配ることです。災害が発生した時には、食べ物も手に入りにくく、ライフラインもストップして機能しなくなります。そのため、炊き出しには限られた物資でも偏りがちな栄養をとれるような献立がおすすめです。きょうは、食物繊維やミネラルを多く含むわかめを使ったわかめごはんと、いろいろな食材を使ったおでん、野菜のごま和えを献立に取り入れました。 かるた大会 低学年の部

低学年は、いろはかるたを楽しみます。ルールを守って戦い、勝っても負けても、お互いをたたえ合いました。

今回、低学年、中学年、高学年を通じて、ちはと学級の子どもたちの活躍が素晴らしかったです。努力は裏切らない。練習をしたら力になる。ちはと学級の子どもたちを見ていて、そんなことを思いました。 保護者の皆様、応援ありがとうございました!    かるた大会 高学年の部

高学年も百人一首に挑戦です。

高学年になると、最初の一文字が読まれたところで札を取る子が出てきます。 白熱した試合を見ながら、高学年になればなる程、真剣勝負というのが鳩森小のよいところだなあと思いました。    かるた大会 中学年の部

鳩森小では、毎年1月にかるた大会を行っています。

1校時は中学年の部。 3年生から百人一首に取り組むのですが、初めての百人一首に緊張気味の3年生と、上級生として挑まなければならないこれまた緊張の面持ちの4年生の対決です。 最後は、組で一番勝った児童の紹介をします。勝っても負けても清々しい姿が印象的でした。    給食だより 1月16日(木) ・鶏肉の竜田揚げ ・大根サラダ ・夜半の月汁 ・牛乳 きょうは、明日のかるた大会の応援献立を取り入れました。千早ぶる 神代も聞かず 竜田川からくれなゐに 水くくるとは から、鶏肉の竜田揚げを取り入れました。また、めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に雲がくれにし 夜半の月かな にちなみ、雲間にさっと隠れてしまう夜半の月を、ほうれん草と卵と雲吞で表現しています。しっかり食べて明日はがんばってください! 給食だより 1月15日(水) ・白菜のたくあん和え ・おしるこ ・牛乳 1月15日を「小正月」と呼びます。この日までをお正月とし、地域によって様々な行事が行われます。 小正月には縁起のいい食べ物として「小豆」を食べる風習があります。小豆は昔から魔よけの力があると信じられていて、小正月の朝に「小豆粥」を食べるようになりました。給食では小豆を使って「おしるこ」を作りました。 子どもは風の子!

体育の授業の様子です。

2年生の校庭体育は、ボール投げ遊びです。ボールを投げて、段ボールに当てて、動かします。いろいろな投げ方に挑戦していました。 ちはと学級の校庭体育は、ボール蹴りゲームです。ハードルを使って、練習をしています。ボールの蹴り方やパスの出し方が上手になりました! 4年生の体育館体育は、マット運動ですが、寒いのでウォーミングアップで鬼ごっこをしています。マットの準備をする担任にぶつからないように上手に走っています。    |

|