5年「自由研究報告会」

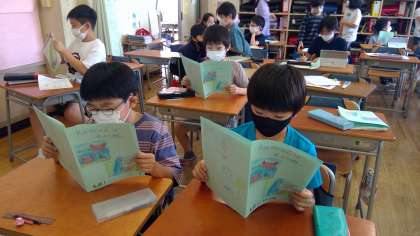

国語「報告文を書こう」の学習として、夏休みの自由研究の紹介を1分少々のプレゼンにまとめ、タブレットのスライドや実物を示しながら、友達に報告する活動を行いました。全員の前で一人ずつ発表するいつもの方法だと、せっかくつくったプレゼンがたったの1〜2分でお払い箱になってしまうのがもったいないので、お客さんが発表者をぐるぐる回る方式にしました。発表者が5人ならお客さんも5グループなので、プレゼンも5回活躍し、何より、発表者となる経験も5回することができました。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目…と、わずかな間にコツをつかんでどんどん上達する姿も見られ、終わった後「緊張したけど楽しかった!」との声も上がって、自分の自由研究を存分に友達に自慢することができたようです。

薬物乱用防止教室   9月14日 ジャンバラヤ 具たくさんトマトスープ りんごゼリー 牛乳 ジャンバラヤはアメリカ合衆国ルイジアナ州が発祥といわれています。ジャンバラヤにはスペインのパエリアがもとになったトマトをつかうものと、フランス系のカナダ人がつくったトマトを使わないものと、誕生の経緯が違う2種類があります。今日は具にトマトピューレを使いました。 9月13日 かきまわし 赤だしのみそ汁 おにまんじゅう 牛乳 今日は愛知県にちなんだ給食です。 愛知県ではごはんと具をかき混ぜて作ることから、とりめしなどのまぜごはんを「かきまわし」や「かきまし」と呼ぶ地域があります。 赤だしのみそ汁にはいつも使う米みそのほか、東海地方でよくつかわれる「豆みそ」を使いました。豆みそをくわえることでいつもと違う風味のみそ汁になります。 おにまんじゅうは、さつまいもの角切りが鬼の角のように見えることからその名がついたそうです。戦後食糧難の時、比較的手に入りやすかった小麦粉とさつまいもをつかい、主食のかわりとして食べられていたそうです。 おにまんじゅうも給食室で蒸して作りました。 4年 タブレットタイム

長谷戸小学校では、火曜日の朝の時間にタブレットタイムがあります。

4年生は3年生で習ったローマ字をいかして、タイピングに挑戦しています。 タイピングができるようになると、タブレットを活用した授業の幅が広がります。 登校してからすぐに集中して取り組む姿がたくさん見られて、素敵です。    3・4年 情報モラル出前授業

9月10日(土)に渋谷警察署の方に来ていただき、「情報モラル」についての出前授業をしていただきました。

インターネット上に書き込みをすることは、世界中の人に自分の情報を公開することになり、犯罪に巻き込まれてしまう可能性があることを学びました。 また、チャットを使って会話をするときには、言葉の使い方に気を付けないと相手に真意が伝わらず、思わぬトラブルになってしまうことも学びました。   9月12日 菜めし しょうが風味の肉野菜炒め さといもいりみそ汁 牛乳 9月10日は中秋の名月でした。この日にはおだんごやススキを飾るほか、ちょうど収穫期に当たるさといもを供えることもあるため、別名「芋名月」ともいわれます。ちょっと遅くなりましたがこれにちなんで今日のみそ汁の中にはさといもを入れてみました。 河津移動教室に向けて

しおりも確認し、移動教室をとても楽しみにしています。

クラス全員で協力しながら、準備を進めています。 一人一人が自分の役割を果たそうと、責任をもって取り組んでいる姿がとても素敵です。 移動教室を通してさらに大きく成長できるよう支えていきます。    2年生 夏休み作品展鑑賞   自分の作品を「こんなところをがんばったんだよ」「こうやって使うんだよ」と自慢げに話していました。聞いている友達もじっくり見せてもらったり、ほめたりしていて、お互いに素敵な紹介ができていました。 また、他学年の作品を鑑賞した時も「わあ、きれい!」「かっこいい!」「そうなんだ!知らなかったな」とそれぞれ多くの感想を持ちながら一つ一つの作品をじっくりと鑑賞することができました。 「来年は何を作ろうかな」と早速来年のことまで考えているようでした。 1年生 夏休み作品展鑑賞 保健指導 発育測定と共に、保健指導を受けました。テーマは「からだのふしぎ」です。「肘から手首までの長さと同じ長さの体の場所は?」「親指と人差し指でつくった丸は体のどこと同じ大きさでしょう?」など、体の不思議を知り、興味をもつことができました。  9月9日 ミルクパン チリビーンズ こまツナサラダ 牛乳 こまツナサラダは小松菜とツナを使ったサラダです。すりおろしたまねぎいりのドレッシングは給食室で手作りしています。 チリビーンズには大豆と金時豆がはいっています。豆類は苦手という方もいますが、体をつくるもとになるたんぱく質や、おなかの調子をととのえる食物繊維など体に良い栄養素を含むため食べてもらいたい食材です。 夏休み作品展   9月8日 栗ごはん ぎんだらと野菜の南蛮漬け 豆腐となめこのみそ汁 今日は渋谷区ワンダフル給食です。 献立を考えてくださった服部栄養専門学校の西澤先生から、今日の給食についてのメモです。 9月9日は、重陽の節句。1年のなかで節句は五つあり、(五節句)、最後のしめくくりで、めでたい日とされてきました。重陽の節句は、菊の花が咲く時期であることから、菊の花を飾ったり、菊の花びらをうかべた酒をのんで、不老長寿を願います。 今月のワンダフル給食は、黄色い食用菊を入れた、野菜たっぷり銀鱈の南蛮漬けになります。フワフワな銀鱈の身をさわやかな、あまずっぱいお出汁と一緒に味わってみてくださいね。 菊の花を食べて、みんな病気や怪我がないように、元気に過ごしましょう! 6年 外国語  9月7日 高野豆腐のそぼろ丼 とうがんいりすまし汁 牛乳 高野豆腐のそぼろ丼は、小さく切った高野豆腐、みじん切りの大豆、鶏ひき肉にたけのこやにんじんなどを炒め、だし汁で煮含めてそぼろ状にしたものをごはんの上にのせました。 高野豆腐、大豆、鶏肉には、からだをつくるもととなる「たんぱくしつ」を多く含みます。 また高野豆腐や大豆には血液のもととなる鉄分も多いため、成長期のみなさんには食べてもらいたい食材です。 また「名残り」の食材として、夏が旬のとうがんをスープに使用しました。 9月6日 ごはん ジャンボ餃子 だいこんときゅうりのナムル はくさいいり中華スープ 牛乳 今日のジャンボ餃子は三重県津市の学校給食から生まれたメニューです。現在では「津ぎょうざ」としてご当地グルメになっています。 津ぎょうざにはいくつかのきまりがあり、そのうちの1つが直径15cmのぎょうざの皮を使うことです。今回の給食も15cmほどの大きめの皮を使いました。 今日使用したぎょうざの皮の直径を伝えると驚いている児童の方もいらっしゃいました。 3年生 保健指導

今日は3年生の保健指導がありました。

「さて、9月9日は何の日でしょう?」 養護教諭からの質問に、色々な考えを出す3年生。 「9月9日は救急の日です。今日は救急にちなんで、怪我についてのお話をします。」 怪我の手当ての仕方を聞いたり自分で対処する方法を真似して取り組んだりしました。  9月5日 ごはん ツナとひじき入りたまごやき じゃがいものきんぴら かぶと油揚げのみそ汁 牛乳 今日のたまごやきには、中にツナとひじきをいれてみました。 ツナにはたんぱく質が多く入っており、またひじきには鉄分が多く入っています。血液の材料となる鉄分やたんぱく質が不足すると貧血気味になり、疲れをかんじやすくなります。しっかり食べて残暑を乗り切りましょう。 理科 「ホウセンカの観察」

夏休みの間に大きく成長して花が咲いたホウセンカ。

夏休みの宿題の観察カードもよく見て特徴を書いていました。 授業では、つぼみと実をじっくり観察し、違いなどを見つけていました。    2年生算数「水のかさ」  |

|