1月20日(金)給食

・ビーフンスープ 【1月生誕生日ゼリー】 ・みかんサイダーゼリー <きょうのきゅうしょく> 今日は、「うずら卵入り中華丼」についてお話します。 「うずら卵」は、その名の通り、「ウズラ」という種類の鳥の「たまご」のことです、「ウズラ」は、キジ科の鳥で、体長が20cm程度と、キジ科の中でも最小の鳥です。そのため、たまごの大きさも小さいです。 給食では、豚肉・えび・いか・玉葱・しいたけ・にんじん・白菜・たけのこ・うずら卵を、鶏ガラ出汁で煮込み、しょうゆ・ごま油・塩で味付けして、中華丼の具を作りました。丼ぶりは、早食いになりやすいですが、一口30回を目標に、よく噛んで食べましょう。 1月19日(木) 調理の様子

鉄板に、卵液を流して、オーブンで焼いていきます。 人数分に切り分けたら、薄焼き卵のオムライスの完成です! 子ども達は、とても楽しみにしてくれていたようでした。 ケチャップで、ハートの形を書いたり、顔の形を書いたり、楽しみながら食べていました。 1月19日(木)給食

・キャベツとベーコンのスープ ・ひよこ豆のサラダ ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「ひよこ豆のサラダ」についてお話します。 「ひよこ豆」は、マメ科のなかまで、くちばしのような突起がある、文字通り「ひよこ」のような形をした食べ物です。 原産地は、ヒマラヤ西部を含む西南アジア地域です。日本では生産しておらず、日本国内で流通しているものは、メキシコ・アメリカ・カナダ等から輸入しています。 食感が栗に似ていることから、「くり豆」とも呼ばれるように、独特のホクホク感があり、最近では日本でも使われる機会が増えてきたそうです。 今日の給食では、にんじん・もやし・キャベツ・ひよこ豆を茹でて、サラダをつくりました。 1月18日(水)給食

・つみれ汁 ・大根のゆかり和え ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「五目とりめし」についてお話します。 「五目とりめし」は、鶏肉と人参・しいたけなどの具を煮て、ごはんと合わせて作る混ぜご飯のことです。 「五目(ごもく)」と言っても、5種類の具を使うというわけではなく、いろいろな材料を、味や彩り・栄養のバランスなどを考えて使うことを言います。つまり、「多彩な具材」のことをひとまとめにして、こう呼んでいます。 今日の給食では、鶏肉・しいたけ・ごぼう・にんじん・しらたき・油揚げ・さやいんげんを、砂糖としょうゆで甘辛く煮て、炊いたご飯と合わせて作りました。和え物や汁物と交互に、バランスよく食べましょう。 1月17日(火) 調理の様子

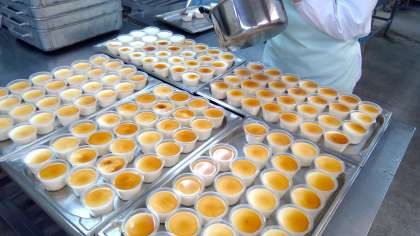

子ども達は、見た目から「プリン」に見えたようで、「実は豆腐なんだ」と話すと、驚いている様子も見られました。 1月17日(火)給食

・肉じゃが ・手作り豆腐 ・めかぶの酢の物 ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「手作り豆腐」についてお話します。 「豆腐」は、その形になるまでに、とても手間ひまがかかっています。 まず、豆腐の原料は「大豆」です。この大豆をよく洗い、一晩水につけておきます。そして、水をすった大豆をミキサーですりつぶし、鍋にうつして、火にかけ、煮ていきます。よく煮えたら、さらしの布袋に入れてこし、「豆乳」と「おから」に分けます。この豆乳に「にがり」を少しずつ加えて火にかけると、固まっていきます。これを、型に入れて固めると「豆腐」の完成です。そのまま固めると「絹ごし豆腐」、型の上に重しをのせて、水分を除いたものが「木綿豆腐」です。 今日の給食では、豆乳から手作りの豆腐を作ってみました。どんな味がするでしょうか。よく味わって食べましょう。 1月16日(月)給食

・和風サラダ ・水ようかん ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「ほうとう」についてお話します。 「ほうとう」は、山梨県の郷土料理で、小麦粉を練って作った、太くて短い麺を、みそ仕立ての汁で煮込んだ料理です。山梨県の山間部では、米作りがむずかしく、「蚕(かいこ)」を育てて絹糸をとり生計を立てていました。蚕のえさとなる「桑(くわ)」を育てた後の土地で、小麦を育て、それを麺にして食べたのが「ほうとう」の始まりと言われています。 今日の給食では、鶏肉・かぼちゃ・にんじん・白菜・ねぎ・しいたけ・しめじ・油揚げをみそ仕立てで煮込んだスープを作りました。また、めんは、特注のほうとう麺です。スープにつけて、よく絡めて食べましょう。 1月13日(金)給食

・ポトフ ・パリパリサラダ ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「きなこ揚げパン」についてお話します。 「揚げパン」の始まりは、学校給食からだと言われています。1952年に、大田区の調理員さんが、風邪で休んだ児童に対して栄養をつけて欲しいと思い、給食のパンを持ち帰らせるために考案したそうです。 常磐松小学校では、定番の人気メニューです。地域によっては給食に出されない学校もあります。学校の外で給食を作り、届けてもらう「給食センター」などでは、作る量が多すぎるため、なかなか揚げパンを出すことができないそうです。 1月12日(木)給食

・かみなり汁 ・ぶりの柚子みそ焼き ・こんにゃくサラダ ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、「ぶりの柚子みそ焼き」についてお話します。 「ブリ」は12月〜2月の、冬の時期に旬を迎える、赤身魚の一種です。成長するにつれて名前が変わる「出世魚(しゅっせうお)」で、関東では、「ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ」と名前が変わっていきます。中でも「ブリ」は、体長が80cm以上のものをいい、「出世を願う」というゲン担ぎを込めて、おせち料理にも使われます。 今日の給食では、塩で下味をつけたブリに、みそ・砂糖・みりん・酒・ゆずの果汁を合わせた甘めのみそを塗って、オーブンで焼き、「ブリの柚子みそ焼き」を作りました。油の乗った美味しいブリを味わって食べましょう。 1月11日(水)給食

・糸寒天サラダ ・オレンジ不足する ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日は、食べ物の栄養素についてお話します。 食べ物には、色々な栄養素が入っています。人の体は栄養素からできていて、いつも作り変えられています。特に、成長期にある皆さんは、今の時期に、朝・昼・晩の3食をしっかり食べて、丈夫な体を作らなければなりません。 不足する栄養素があるからといって、すぐに病気になるわけではありません。しかし、好きなものばかりを食べていたり、偏った食生活を続けていると、特定の栄養素が足りなくなって、体に異変がおきたりします。 特に、野菜には、風邪や病気から私たちを守ってくれる栄養が沢山入っています。今日の給食にも、色々な野菜が使われています。好き嫌いせず、苦手な食べ物にも挑戦して、健康な体を作りましょう。 1月10日(火)給食

・白玉雑煮汁 ・松風焼き ・紅白なますのじゃこ和え ・牛乳 <きょうのきゅうしょく> 今日から給食が始まります。2023年初めての給食です。冬休みは、どのように過ごしましたか。食べ過ぎて、具合が悪くなったりしていないでしょうか。今日から少しずつ、生活リズムを整えていけるといいですね。 明日、1月11日は「鏡開き」です。「鏡開き」とは、お正月に鏡餅をお供えして、年神様がやどった「鏡餅」をいただくことで、1年の無病息災を願う行事です。 給食では、「白玉雑煮汁」に、白玉団子を入れて、1年間の無病息災を祈りました。のどに詰まらせないように、よくかんで食べましょう。 |

|