6年生 音楽

6年生は移杖式に向けての練習がスタートしています。自分たちが先輩から受け継いできた金管鼓笛を今度は自分たちが後輩へ受け継ぐ番になりました。5年生には、これから長谷戸金管鼓笛隊をよろしくねの意味を込めて、1〜4年生には自分たちが頑張ってきたことを伝えられるように演奏をがんばってくれると思います。このメンバーでできる金管鼓笛最後の演奏にどのように取り組んでいくか楽しみです。

【学校生活の様子】 2023-02-13 07:51 up!

3年生 物の重さを比べよう

理科では物の重さについて、実験しました。同じ形、同じ体積の鉄やアルミニウム、木などを持って直接比べたり、電子はかりを使って重さを比べたりするなど、物によって重さが変わることを確かめました。自分の予想と違ったことに驚き、楽しみながら学ぶことができました。

【学校生活の様子】 2023-02-06 07:50 up!

2年生 生活科「まちのすてきをとどけよう」

2年生は、12月にまちたんけんに行きました。まちたんけんに行って気づいたことや分かったこと、思ったことをまとめ、1組と2組で発表会をしました。「ペットショップにはこんな種類の生き物がいるんだ!知らなかった」、「タルトが美味しそう!今度行ってみたい」、「消防士さんは40秒で着替えられるんだ!すごいな」など、グループの発表に耳を傾け興味深そうに聞いていました。

見学に協力してくださったお店や施設の方々は、とても優しく子供たちと関わってくださいました。恵比寿のまちには素敵な人たちがたくさんいます。子供たちはもっと恵比寿のまちが大好きになりました!

【学校生活の様子】 2023-02-06 07:50 up!

1年生 生活 風車で遊ぼう

生活科の学習では、紙コップを使って風車を作りました。紙コップに切り込みを入れ、風車の羽にし、羽を折り曲げ、屋上で回るかどうか試してみました。曲げ方によっては、風車を持って少し歩いただけでもくるくると回ります。「こんなに速く回るよ!」「たくさん回って嬉しい!」と、友達と走りながら風車が回る様子を見て、楽しんでいました。

【学校生活の様子】 2023-02-06 07:50 up!

1年生 なわ跳び

体育では、多様な動きをつくる運動遊びの一つとして、なわ跳びをしています。前回し跳び、ケンバー跳び、グーチョキ跳び、後ろ回し跳びなどを練習しています。脇を開かないこと、手首を回すことなどに注意しながら練習することで、連続で跳ぶ回数が増えてきました。なわ跳びすごろくカードを使って、さらに、跳べる回数やできる技を増やしていこうと頑張っています。

【学校生活の様子】 2023-02-06 07:50 up!

2年生 跳び箱

跳び箱では、足の踏み切り方、跳び箱への手の付き方、着地の仕方などを意識して、練習に励んでいます。

上手に飛べている友達や見てくれていた友達にアドバイスをもらいながら様々な段数に挑戦しています。

準備や片付けも「そっちもって!せーの!」「私たちはマット運ぼうか」など協力しながら行っています。

【学校生活の様子】 2023-02-03 07:34 up!

4年 算数

前回の展開図の学習を生かして、立体に戻した時に重なる頂点や辺について考えました。

解法について「頭の中で箱に戻して想像している」という意見が出ました。

いくつか問題を解いていく中で、“展開図のまま考えることはできないか”を考えていきました。

「隣り合う面を含めた大きな長方形に対角線を引き、同じことをもう一度行った先に重なる頂点がある」のではないかと考え、授業が終わった後も熱心に議論しながら規則性を見付けようとする姿が見られました。

【学校生活の様子】 2023-02-02 07:41 up!

4年 体育

体育では「キャッチバレー」をやりました。

チームで攻撃や守備の作戦を出し合い、勝つための工夫を考えました。

声掛けやチームの合言葉を決めて、楽しみながら取り組むチームも多くありました。

初めと比べて「キャッチできるようになった!」「アタックがうまくなった!」「チームでうまく協力することができるようになった!」など、成長を実感する振り返りが多くありました。今後の学習に生かしてもらいたいと思います。

【学校生活の様子】 2023-02-02 07:41 up!

4年 算数

算数では「直方体と立方体」の学習をしています。

立体図形を辺できりはなした展開図を知り、いろいろな種類があることに気が付きました。

立方体は全部で11種類ありましたが、友達と協力して11通り全て見つけることができました。

【学校生活の様子】 2023-02-02 07:41 up!

6年生 理科

理科の授業では「炭酸水には何がとけているのだろうか」という問題に対し、個人、班で仮説をたて、その仮説があっているか確かめるための方法を考え、実験を行いました。「炭酸水のシュワシュワは二酸化炭素だろう」という仮説のもの、既習事項を生かして、石灰水を入れてふってみる。炭酸水から出るあわを集め、気体検知管で二酸化炭素の割合を調べてみる。それぞれの方法で実験を行い、結論を出していました。

【学校生活の様子】 2023-02-01 15:47 up!

1年生 こおりをつくったよ。

生活科の「ふゆをたのしもう」で、冬ならではの遊びを考えました。「水たまりが凍ると、つるつるするからスケートができそう。」、「風が強いと、凧揚げができるよ。」などの意見が出た中、自分たちで氷を作ってみることにしました。「葉っぱや実を入れてみよう。」と、思い思いのものを容器に入れて、オリジナルの氷を作りました。翌日見に行くと、立派な氷ができていました。できた氷を観察する中で、底の方はまだ水だったり、氷の中に泡や白い筋があったりと様々な発見がありました。「また作ってみたい!」という声も多く、冬ならではの楽しみ方が一つ増えたようです。

【学校生活の様子】 2023-01-30 08:25 up!

4年 国語

4年生は国語で「ウナギのなぞを追って」を学習しています。説明文の学習はこれが最後となります。筆者の塚本さんが書いた調査報告書の文章から興味の中心に沿って要約する活動を行いました。「筆者の塚本さんが長い年月をかけて研究したこと」「ウナギについて初めて知ったこと」「次第になぞがとけていくこと」「物語のような表現を使って文章を書いていること」など、一人一人興味の中心に沿って文章を要約していました。

【学校生活の様子】 2023-01-30 08:24 up!

3年 クラブ見学

4年生から始まるクラブ活動の見学をしました。

活動内容を聞いたり、体験したりしました。

どのクラブに入ろうか、わくわくしながら見学することができました。

来年が楽しみです。

【学校生活の様子】 2023-01-30 08:24 up!

3年 天然芝の校庭についての発表

26日は、天然芝の校庭について全校児童に向けて発表しました。夏芝を育てたことやポスターにまとめたことを紹介するなど、大勢の前で発表するという貴重な経験をすることができ、自信につながりました。

【学校生活の様子】 2023-01-30 08:24 up!

こんなところに三十槌の氷柱?

10年に1度の最強寒波で東京も初雪を観測した昨夜から一夜が明けた今日。その影響をこんなところに見付けました。5校時に体育館でバスケットボールをしていたときです。換気のために昇降口の扉を開けてみると、なんとそこには秩父の「三十槌の氷柱」を彷彿とさせる光景が…。雨どいからの水がカチンコチンに固まっていたのです。もう5校時だというのに、まだまだ溶ける気配もない固さに「さすが最強寒波だね」と、みんなで驚きました。

【学校生活の様子】 2023-01-27 08:13 up!

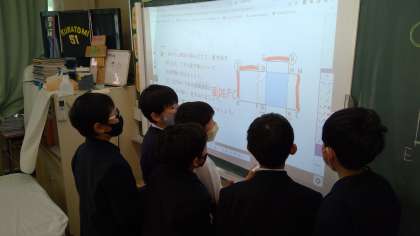

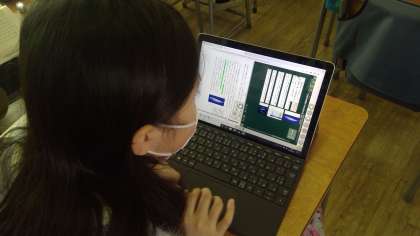

1年生 算数プログラミング学習

算数では、見通しをもって論理的に考える力を伸ばすということをめあてとして、プログラミング学習をしました。どんな指示をすれば、「そらもん」というキャラクターがドラゴンに接触しないでおやつを食べられるかを考えてプログラミングしました。だんだんと慣れてきたら、なるべく少ない指示で、「そらもん」を動かせるか、試行錯誤しながら取り組みました。「友達と一緒のやり方だった!」「違うやり方もあるんだね!」と、解決方法が複数あることに気付きました。自動ドアやライトなど日常生活の中でプログラミングが活用されていることを知り、興味を深めました。

【学校生活の様子】 2023-01-24 08:47 up!

6年生 図工

6年生の図工ではアートカードを使った活動を行いました。たくさんの美術作品が描かれているカードの中から「自分のお気に入り」「一番堅そうな作品」などをそれぞれが選んで班で意見を交流しました。後半にはお気に入り作品を模写し、プラ板をつくりました。

【学校生活の様子】 2023-01-23 13:26 up!

2年生 プログラミング「くりかえしをつかって音楽をつくろう」

グループで表現する音楽のテーマを決め、テーマに合わせてリズムや速さを組み合わせ、音楽をつくりました。「風がふいている感じにしたいから、ゆっくりな速さにしようよ。」など相談しながらつくったり、「曲のはじめは、違うリズムに変えてみようか。」など完成した音楽を聞きながらつくりかえたりしました。今回習ったプログラミングの技を生かして、「また新しい音楽をつくってみたいです。」と話す子供たちでした。

【学校生活の様子】 2023-01-23 08:03 up!

4年 音楽

4年生は音楽でも5年生に向けて動き出しています。

今日はパーカッションに合わせて「聖者の行進」を合奏しました。

来年からは今の5年生と一緒に金管バンドをやるので、全力で練習しています。

【学校生活の様子】 2023-01-23 08:03 up!

6年生 SHIBUYA SKY

6年生は渋谷スクランブルスクエアの屋上のSHIBUYA SKYに行ってきました。地上220mの高さからは、国立競技場、東京タワー、東京スカイツリー、代々木公園など東京の名所を一望することができました。また、2031年の3月24日限定で使えるSHIBUYA SKYの入場券をプレゼントしていただきました。今の6年生が20歳になった時にみんなで集まり、改めて渋谷の景色を楽しんでほしいと思います。

【学校生活の様子】 2023-01-23 08:03 up!