6年生:社会科見学

行き先は、国会議事堂とパナソニックセンター。 実際に国会が開かれる議場を見学させていただきました。 もしかしたら、将来この場で論戦を交わす人がいるかもしれませんね! パナソニックセンターでは、ワークショップでSDGsについて学んだり、様々な展示・体験コーナーで先端技術に触れたりしました。 お昼は近くの広場で食べたのですが、食後、なぜかほぼ全員で「だるまさんが転んだ」が始まるという、とってもかわいい6年生なのでした。 4年生:御殿場移動教室その4

写真の場所を見つけて、地図上の座標を書き込んでいくのですが… 何と言っても、敷地が広い! そして、せっかく見つけても地図の見方が逆さまな班も… そんな訳で、なかなかに難易度が高いのでした。 4年生;御殿場移動教室その3

朝会の集合も、早くなりました。成長しましたね! 朝ご飯もたくさん食べて、今日の活動に備えます。 4年生:御殿場移動教室その2

夕食後は、キャンドルファイヤー&レク大会。 キャンドルファイヤーでは、火の神様から、健康・友情・努力の火が授けられました。御殿場○×クイズや猛獣狩りゲームなどで、大いに盛り上がりました! 御殿場移動教室その1

初日は山中湖畔から明神山ハイキング。 寒いかな?と思っていましたが、思いの外暖かく、富士山もきれいに見えました。 たくさん歩いて、お腹もぺこぺこ。いい景色を眺めながらのお弁当は、サイコー! 1年生:生活科見学

さわやかな秋晴れの中、代々木大山公園に生活科見学に来ています。

遊具で遊んだり、秋の自然を楽しんだり、思い思いに楽しんでいました。 大きな落ち葉で「お化けー!」ハロウィンは、終わっちゃったけど。

6年生:陸上記録会

100m走・50mハードル走・走り幅跳び・走り高跳びのいずれかの種目を選び、全員が自己の記録に挑戦しました。体育の学習だけではなく、連日朝練も行って当日を迎えました。どの競技でも、子供たちの表情は真剣そのもの!全力で自己ベストに挑んでいました。 写真は、男女それぞれの選抜リレーの様子です。代表メンバーのさすがの走り&バトンパス、とてもかっこよかったです! 100周年 記念集会・記念式典を行いました

記念集会では、鼓笛隊(5・6年児童)が、演奏を初披露しました。また、鈴村100周年実行委員長から児童に、記念品(ささぱんダーノート・クリアファイル)が贈呈されました。 残念ながら途中で雨が降ってきたため、クイズやゲームは、次週に延期になりました。 記念式典は、残念ながら感染症対策のため、列席者数・開催時間等、大幅に規模を縮小しての開催になりました。在校生代表として参加した6年生児童、とても立派な姿勢で式に臨み、100周年を祝う気持ちを態度で示していました。 今年度の体罰防止「宣言」です!

今年度の「宣言」は「熱い気持ちと冷静な判断」に決まりました。 我々教員もそして保護者の皆さんも、指導・しつけという名目のもとに子供の心や体を傷つけることは、断じて許されない行為です。教育も子育ても、うまくいかないことは多々あります。先日の学校保健委員会で講師のSCも言っていましたが、子供は成長しているからこそ、時に反発し時に反抗します。真正面からぶつかって感情的になっても、子供は絶対に納得しません。熱い気持ちはもちつつも、冷静に判断して行動したいものです。 学校が始まりました!

6年生:日光高原学園2日目

湯ノ湖畔から、刈込湖・切込湖を回って光徳牧場まで、5.6kmの道のりを歩きます。慣れない山道に苦戦しながらも、大きなけがもなく、4時間半かけて元気に歩ききりました! 午後は土砂降りの雷雨になってしまったため、早めの入浴を済ませ、宿舎でゆっくり身体を休めました。夕方には雨も上がり、キャンプファイヤー・プチナイトハイクと楽しい時間を過ごすことができました。 6年生:日光高原学園1日目

初日は、まず大谷記念館へ。大谷石という石材の産地で、古くから日本全国で建材として使われてきた石材の採石場跡地を見学しました。地下の坑道に降りると、10度前後。ひんやりとした空間で、しばし採石の歴史を学びました。 近くの公園で昼食後をとり、いよいよ日光東照宮へ。残念ながら途中で土砂降りの雷雨になり、見学を中断して急きょ宿泊先に向かいました。夜も雨の予報だったため、キャンプファイヤーは翌日に延期にになってしまいました。 道徳授業地区公開講座を行いました。

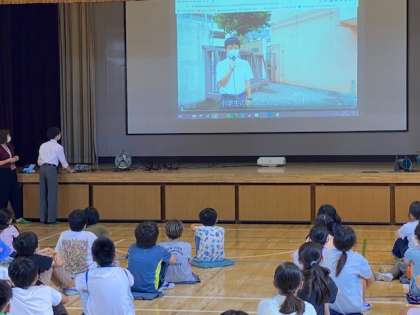

まだまだ分散して参観時間を指定しての公開のため、全ての保護者の皆様に道徳の授業を見ていただくことはできませんでしたが、今回道徳の授業をご覧いただけなかったグループの保護者の皆様にも、今後の公開でご覧いただけるよう、計画してまいります。 授業をご覧いただいた後、CS(学校運営協議会)委員さんとPTA役員さん、そして教員とで5つのグループに分かれて協議を行いました。 ・地域・保護者の立場から学校の道徳教育に求めるものは? ・教員は道徳の授業を通じて何を育てようとしているのか? などについて協議しました。どのグループでも今後の道徳教育の推進につなげていきたい、活発な協議が行われました。 我々教員も常に「考え、議論しながら」毎週の道徳の授業をつくっていきたいと思います。 中学校紹介:卒業生が来てくれました

先日は中学校にお邪魔して体験授業をしていただきましたが、今回は生徒さんによる中学校生活等の紹介や、子供たちの質問コーナーなどでした。 中学校進学に向けて、少しでも不安な気持ちが減り、期待や楽しみな気持ちが膨らんできたのではないかと思います。 現在、この小中連携を生かした新しい取組ができないか、校長会と教育委員会で話合いを進めています。ただの交流ではなく、学びを伴ったワクワクするような交流ができればと考えています。ご期待ください! 薬物乱用防止教室:5年生

薬物乱用、と聞くとつい麻薬などをイメージしてしまい、ちょっと自分とは違う世界(テレビの中)の話かな...などと考えてしまいがちですが、決してそんなことはありません。 講義を通じて「たとえ市販の薬や医師から処方された薬でも、決められた量や用法を守らないことは、薬物乱用に当たる」ということを学びました。 そして当然、いわゆる「麻薬」や最近問題になっている「危険ドラッグ」のことについても学びました。最近の傾向としては、情報も薬物の入手方法もインターネットから、という事案が増えているという話もありました。 子供たちが情報通信技術の正しい遣い手になるために、「デジタル・シティズンシップ教育」にしっかりと取り組んでいくことの重要性についても、改めて考えさせられました。 着衣泳を行いました

夏hン番を迎え、これから川や海へのお出かけの機会も増えてくることと思います。 5年生は、夏休みに入ってすぐ河津自然体験教室も控えています。 水難事故を防ぐために、「浮いて待つ」ことの大切さを学びました。 小さなステキな贈り物

生活科の学習で育てていたミニトマトが実をつけ、休み時間に収穫しているのだとか。 朝から熱心に水やりをする子、休み時間になるたびに様子を見に行く子、もしかしたら名前を付けたり話しかけたりしていた子もいるかもしれません。 みんな、それぞれに思いをもって育ててきたのだろうな、と思います。その大事なトマトを分けてくれたことに、とても心が温かくなりました。 もらったトマトは、給食のサラダに添えていただきました。 今まで食べたどんなトマトよりも、あま〜い、幸せの味がしました! みんなもこのトマトたちのように、たっぷりの愛情を注がれて大きくなっていってね! 魔法のコトバ

今日の朝、1年生が生活科の学校たんけんで校長室を見学に来ました。

あれやこれやと気になることがあり質問攻めにあいましたが、可能な限り答えました。 そして帰り際、「ありがとうございました!」と挨拶した後の出来事です。 一人の子が「校長先生、だ〜いすき!」と声をかけてくれたのです。すると周りの子たちも口々に「ぼくもだいすき!」「わたしもだいすき!」...と。とっても嬉しい気持ちでいっぱいになりました。 思い返してください。最後に、誰かに「だいすき」と言ってもらったのは、いつのことでしょうか?実はこの「だいすき」という4文字、担任時代から私の中では「魔法のコトバ」として大事にしてきた言葉です。きっかけは、子供たちからもらった「先生、だいすき!」という言葉でした。あぁ、子供って臆面もなく「だいすき」って伝えることができるんだ...そして何歳になっても、誰かに「だいすき」って言ってもらえるのって、こんなに嬉しいことなんだ!...と感激したのが始まりです。 先生が子供たちのことを大好きなのは、当たり前のことと思われるかもしれません。でもそんな当たり前のことを、私もちゃんと言葉にして子供たちに伝えよう!と思ったのです。それ以来、私は日々の学校生活の中で「だいすき」という言葉を連発するようになりました。褒めるときも、叱るときも、なんでもないときも...いつもいつも口にしてきました。不思議なことに、言葉にして伝えれば伝えるほど、ますます子供たち一人一人のことが大好きになっていき、いいところが次から次に見えるようになってくるのです。 それ以降の私の学級経営のベースは「だいすき」という言葉だったといっても過言ではないと思います。この言葉が子供たちとの信頼関係の根底にあり、そしてそれは「あなたの言動の善し悪しではなく、あなたという人間そのものを受け入れているよ」というメッセージとして、子供たちの心に伝わってくれたと信じています。 そして今、若い先生方や教育実習生には、必ずこの「だいすき」の話をするようにしています。(なかなか、実践はしてもらえないのですが...)「だいすき」...伝えた人も言われた人も幸せな気持ちになれる、まさに「魔法のコトバ」なんです。「当たり前なんだから、そんなの言わなくたって分かるでしょ?」なんて思わずに、皆さんも身近なあの人に、言葉にして伝えてみませんか? 6年生:狂言のワークショップを行いました

9月に、5・6年生が「万作の会」による能・狂言の講演を鑑賞するのですが、今日はそれに先立って6年生がワークショップを行いました。 狂言師2名による「蝸牛(かたつむりのことです)」という演目の一部を見せていただき、狂言の所作(すり足)や謡(うたい)を体験しました。 今日のワークショップを通じて、狂言についての理解が深まり、9月の本公演もより楽しめるようになったことと思います。 渋谷区には、区内に能楽堂がありますから、お休みの日など家族で能や狂言を鑑賞に行かれるのもいいかもしれませんね! 6年生、笹塚中学校で体験授業を受けてきました

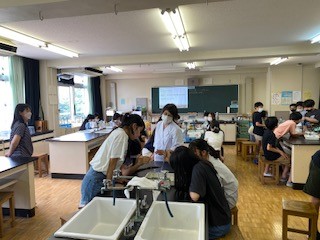

クラスごとに、それぞれ1時間ずつ数学と理科の授業を体験してきました。 中学校の先生も、小学生が興味をもって学べるよう授業の中身を工夫してくださり、子供たち、とても楽しそうに問題や実験に取り組んでいました。 先日行われた、CS委員さんと教員の懇談会の話題のひとつが、さらなる小中連携の工夫についてでした。 徒歩1分!という素晴らしい立地を生かし、互恵性のある連携の可能性を探っていけたらと思います。 |

|