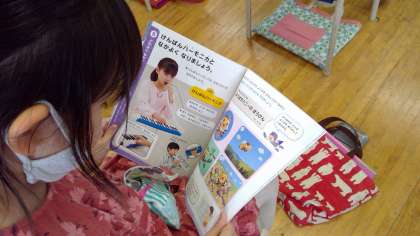

【1年生】音楽「どれみとなかよくなろう」

7月から、1年生の鍵盤ハーモニカの学習が始まります。今日の音楽の時間は、「みつばちハニーのぼうけん」という曲を聴きました。みつばちのいろいろな様子を思い浮かべながら、鍵盤ハーモニカの音を聴いて楽しみました。

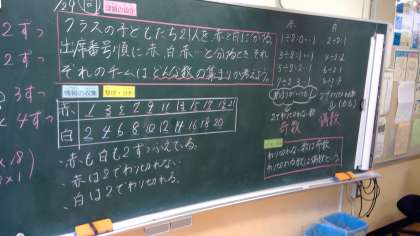

鍵盤ハーモニカや中に入れるハンカチのご準備ありがとうございます。1年生は、鍵盤ハーモニカを使った学習活動を楽しみにしています。  【5年生】算数「整数の分け方について考えよう」  【2年生】図工「ゆらゆらうきうき」  いよいよ水に浮かべてみると、「わあ、浮かんだよ。」と誰もが嬉しそう。「今日、お風呂で浮かべてみるんだ。」と、大事そうに持ち帰りました。 【6年生】音楽「ラバースコンチェルト」

「パートの役割や楽器の音色の特徴を生かして合奏しよう」というめあてで、グループでの合奏に挑戦しました。グループで相談して、楽器の音色に合わせてそれぞれのパートにふさわしい楽器を選び、全体のひびきや音量のバランスに気を付けながら練習をしました。最初は自分のパートを間違えずに演奏することに必死でしたが、だんだんと互いの音を聞き合えるようになり、きれいな音色の重なりが聞こえたときには笑顔が見られました。

【6年生】図工「ランドセルから飛び出した思い出」

自分のランドセルを立体的に描き、そこから思い出の品が飛び出てくるように貼り付けました。今回は、白の絵具を混ぜる濃淡ではなく、水の加減で濃淡を表す方法に挑戦。薄い色から色を付け、だんだん濃い色をのせていきます。何週にも渡ってじっくりと制作してきました。6年間一緒に学校に通ったランドセルを描くことをとおして、頑張ってきたことを振り返り、自分が表したい思い出を表現することができました。

【3年生】図工「カラフル粘土のお店へようこそ」2

先週の図工の時間に、子どもたちがカラフル粘土で作っていたペン立てが完成しました。2本の色の違う細い粘土を絡ませて1本の粘土にしたり、2色の粘土を合わせてマーブルにしたりと、粘土に工夫を加えている様子が見られました。また、生き物やキャラクター、飾りなどつけて、素敵なペン立てが出来上がりました。

【5年生】算数「単位量あたりの大きさ(2) 速さ」

算数の学習では、単位量あたりの大きさ(2)速さのテストを行いました。まず初めにプリントで復習をしてから、テストに臨みました。「速さを求めるには、道のり÷時間だから…。」や、「時間を求めるにはどうするんだっけ?あ、ノートをもう一度見てみよう。」と学習内容を思い出しながら取り組みました。テスト後はタブレットの問題を解いて復習しました。

【5年生】体育「陸上競技」

5年生は今、体育で「走り高跳び」と「走り幅跳び」の二種目に挑戦しています。

走り高跳びでは、自分の踏切足を見極めるところから始め、助走の歩数やリズムを意識しながらより高く飛ぶことができるように練習をしています。初めは「久しぶりだからな…」と緊張している様子でしたが、練習を重ねるうちに「もっと高い記録に挑戦してみたい!」と意欲的に取り組んでました。 走り幅跳びでは、自分の歩幅とリズムを調整しながら、よりよい記録を出すことのできるスタート位置をさがしています。お互いが跳ぶ姿を見合いながら、「少し踏切足がはみでていたよ」、「それじゃあもう少し下がってから走ろう」など、お互いにアドバイスして挑戦する姿が見られました。    【2年生】音楽「かっこう」   「かっこう」をドレミで歌った後、鍵盤ハーモニカで演奏しました。 友達に優しく教える姿も見られました。指使いに気を付けて演奏しようと、頑張っていました。 【6年生】体育「ソフトバレーボール」   【4年生】体育「キャッチバレーボール」   【3年生】体育「ハンドボール」

体育では、ゴール型ゲームとしてハンドボールに取り組んでいます。ボールを持った人は、ドリブルは無しで、段ボールの的にシュートをするか、味方にパスをします。そして、段ボールの的を倒したら点が入るというルールで行っています。1チーム3〜4人で試合をしています。回を重ねるごとに、ボールを持っていない人がどのように動いたらよいか考えられるようになり、パスがつながるようになってきました。

【6年生】書写「用紙の大きさに合わせて」

用紙全体との関係に注意して,文字の大きさや配列などを決めて書く学習です。最初は、1文字ずつの字形に集中しすぎてしまい、余白が大きくなりすぎたり、行間がつまったりする様子が見られましたが、だんだんと全体のバランスを考えてから書けるようになりました。清書は、用紙のサイズを自分で選び、仕上げました。

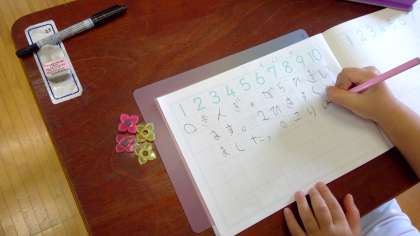

[1年生]算数「のこりは いくつ」

今日からひき算の学習に入りました。

ブロックやおはじきを使い、「ひく」とはどういう意味なのかを考えました。 子どもたちからは「なくなる」「とる」など、様々な考えが出ました。 ひき算の式の書き方や答えの書き方を学びました。   【たてわり班活動】 広尾ランドに向けて   7月3日の広尾ランドに向けて、準備が始まりました。 6年生が中心となり、どのようなお店にするかを話し合ったり、どのような遊びなのかを試したりしました。低学年を中心に、お店に必要な看板や飾りも作り始めました。 異学年と交流ができる、貴重な時間となりました。 にこにこ運動 〜にこにこ言葉を集めよう〜

毎年、4年生から6年生の学級から代表委員が選ばれて、「代表委員会」の活動を行っています。今年度は代表委員会の通年の活動として、季節ごとに「にこにこ運動」を実施することになりました。「にこにこ運動」とは、広尾小学校のみんながにこにこと笑顔で過ごせるようになるようなことを広げていく活動です。

6月の「にこにこ運動」として、各学年ごとに「にこにこ言葉集め」を企画しました。 各学年の廊下には、木の枝に言われると笑顔になるような嬉しい言葉、「にこにこ言葉」の葉っぱが集まってきています。 7月には、木の枝が葉っぱでいっぱいになるように、代表委員で呼びかけていきます。  【1年生】 音楽 鍵盤ハーモニカの使い方  そして、今日は1年生にとって初めての楽器、鍵盤ハーモニカについてのお話を聞きました。 ケースの開け方やしまい方、吹き口について、小さめのハンカチを入れておくこと、ケースや本体やパーツに必ず名前を書くことなどの学習を始める準備を教えてもらいました。 7月から音楽の学習で使い始めます。みんなの鍵盤ハーモニカが揃って、学習が始まるのが楽しみです。 【2年生】生活 「ぐんぐん育て私の野菜」   「家で食べてみたら、甘酸っぱくておいしかったよ。」「お母さんも、おいしいって、言っていたよ。」と嬉しそうに報告してくれました。 2年生の花壇には、サツマイモの苗を植えました。みるみる葉が増え、成長する様子を楽しみにしている2年生です。 【2年生】生活 「町たんけん」   【2年生】図書   図書館専門員の石黒先生のお話の後、ゆったりと読書を楽しみました。 少し長めの本を選び、集中して読む姿が多く見られました。 |

|