【1年生】道徳「はしのうえの おおかみ」

お話の主人公「おおかみ」の気持ちがどのように変化していったのか考えながら、友達に親切にするとどんな気持ちになるか話し合いました。いじわるを楽しんでいたおおかみが、親切なくまさんに出会って気持ちが変化したことについて、たくさん意見が出てきました。

入学して9か月たち、ワークシートに自分の考えを書くことにもずいぶん慣れてきました。   【3年生】体育「幅跳び」

校庭の体育では、幅跳びを学習をしています。片足で踏み切って、両足で着地することを学び、踏切をしやすい方の足を見付け、練習しています。踏切をする足が白い板より前に出ないようにと話していますが、難しいようです。踏切の場所を意識しながら跳べるように、次回も頑張って練習してほしいです。

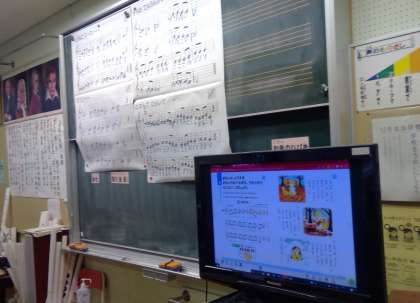

【6年生】理科「てこのはたらき」  【2年生】学活「バナナうんちで元気な子!」   最後に「明日から、どんなうんちが出たのか観察してみましょう。」というお話がありました。おうちの方もぜひ、お子さまのうんちの様子をご覧になってみてください。 【4年生】「保健指導 感染症予防対策について」  【6年生】「社会科見学」 「昭和館」では、戦中や戦後の国民の暮らしについてお話を聞き、展示品を見ながら学習しました。「憲政記念館」では、国会の組織や運営、憲政の歴史などについて展示品を見ながら学習し、学んだことをもとに問題作りをし、友達と積極的に問題を解き合う姿が見られました。「国会議事堂」の見学では、普段入ることのできない建物の中を案内していただきました。今回学んだことを、しっかりと振り返りまとめる学習を行う予定です。  【6年生】音楽「音楽で思いを伝えよう」

6年間の学習を生かして、年末から「群青」(YOASOBI)の合奏に取り組んでいます。6年生を送る会で披露する予定です。まずは、リコーダーか鍵盤ハーモニカを選んで練習しています。聞いたことのあるメロディーを吹けると嬉しそうです。まだ楽譜にかじりついた状態ですが、発表の頃には感謝の気持ちを込めながら楽しく演奏できるようになるとよいです。

【5年生】書き初め

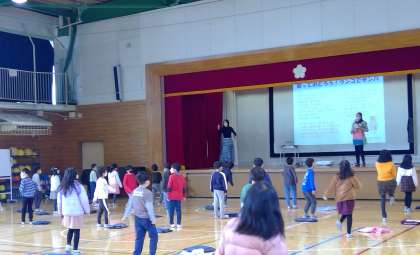

体育館での書き初めを行いました。

教室とは異なる空間で緊張するような姿も見られましたが、集中しながら一画ずつ丁寧に書き進めました。 5年生は今回、「希望の朝」という字を書きました。 冬休みに入る前から練習を重ね、文字の形や線の太さなどを確認したりしながら学習を進めてきたことが今回の作品から伝わってきました。 それぞれが頑張って書き上げた作品は、書き初め展の期間中に展示予定です。学校に来校された際には、ぜひご覧ください。    【4年生】算数「そろばん」  冬休み明け最初の算数の学習では、「そろばん」を行いました。3年生で学習しましたが、久しぶりのそろばんに苦戦していましたが、定位点を1つ決めることでたし算、ひき算の計算をすることができました。振り返りでは、位を正しく取ることで計算ができることを発表していました。 【4年生】「書き初め」

4年生は、1月12日(水)の3・4校時に体育館で書き初めを行いました。お手本を見ながら一文字一文字丁寧に書き写し、「美しい山」を書きました。18日(火)からの書き初め展では、子どもたちの力作をぜひご覧ください。

【2年生】国語「書き初め」  【2年生】音楽「鍵盤ハーモニカ」   吹けるようになったかを荒木先生に確認していただきます。合格すると、とてもうれしそうです。 ぜひ、冬休みにお家で、上達した鍵盤ハーモニカの演奏を聴いてあげてください。 【6年生】外国語「My Best Memory」

小学校生活の思い出すごろくをしました。止まったマスに描かれた絵を見て「What is your best memory?」「My best memory is 〜.」の表現を使ってやりとりをします。なかには、「モノマネをしよう。」「スキップしよう。」などのマスもあり、盛り上がりました。

【1年生】国語「日づけと よう日」  今回の授業では自分たちで日付歌、曜日歌を作りました。 「火じになっちゃった 火よう日」「お月見大すき 月よう日」などの歌を考え、ノートにまとめました。 【3年生】書写「書き初め練習」

3年生から、書き初めは毛筆になります。いつもの半紙よりも長い半紙に「お正月」の文字を書くので、今回はいつもの半紙に一文字ずつ大きく書く練習をしました。今まで学習してきた「とめ」「はね」「はらい」などを意識しながら、筆を立てて書くように指導しました。来週、本番の紙を使って3枚書きます。学んだことを生かして、大きな文字で書けるように指導していきます。

【5・6年生】オリパラ教育「フェンシング」

東京2020オリンピック、フェンシング男子エペ団体金メダリストの山田選手が広尾小学校に来てくださいました。金メダルに触らせていただいてドキドキしたり、デモンストレーションでは迫力に圧倒されたりと、「本物」に触れて子どもたちの目も輝いていました。「どうしてエペを選んだのですか。」「今までで一番悔しかったのはいつですか。」等の質問にも丁寧に答えていただき、興味関心を高めることができました。

【6年生】算数「比例と反比例」

5年生で学習した「比例」について、6年生ではグラフに表したり反比例と比較したりしながらさらに詳しく学習していきます。紙の重さや厚さは紙の枚数に比例するから、枚数を数えなくても重さや厚さを数回測れば、紙の束全部の枚数が分かるはず、ということで実験をしました。その後、実際に数えて実験結果を確認してみると、誤差が出ていました。「はかりの目盛が細かいところまで測れないからかな。」「裏紙を使ったチームはインクの重さもあるのかな。」と、実際に操作をしてみるといろいろな気付きがありました。

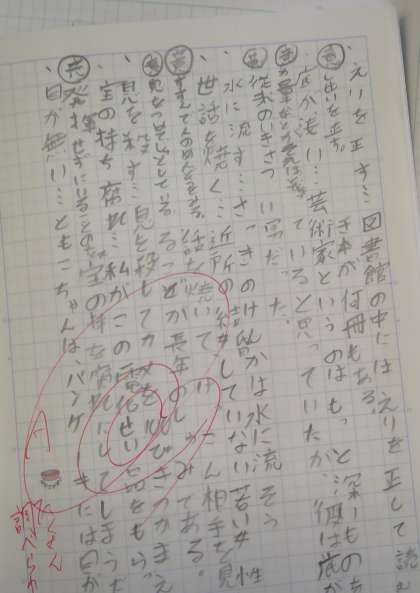

【4年生】国語「慣用句」

国語の学習では、「さまざまなの種類の慣用句の意味や使われ方を調べて、例文を作ろう。」という課題を決め、教科書で慣用句の意味について知った後に国語辞典やタブレットを使い、慣用句を使った例文を作りました。例えば「水に流す」…さっきのけんかは水に流そう、「息を殺す」…息を殺して近所のカメを100ぴきつかまえる等、意味を調べて、作った文をノートにたくさんまとめることができました。

【3年生】図工「のこぎりひいてザクザクザク」

図工では、前回に引き続きのこぎりを使って切る学習をしました。2回目と言うこともあり、子どもたちはのこぎりの扱いに慣れ、1本切り終わったらもう1本と、夢中になって切っていました。早く切り終わった子が友達の切るのを手伝ったり、使いやすいのこぎりを貸したりなど、力を合わせて取り組んでいる様子が見られました。今回は、保護者の方に加え、地域の方にも手伝っていただき、大変助かりました。子どもたちも安全に学習ができるとともに、のこぎりで切るときのコツもつかむことができました。次回、切った形から想像して、自分が作りたい動物や乗り物などを組み立てていきます。

【2年生】図工「地球からのおくりもの」   |

|