【6年生】算数「比例と反比例」

5年生で学習した「比例」について、6年生ではグラフに表したり反比例と比較したりしながらさらに詳しく学習していきます。紙の重さや厚さは紙の枚数に比例するから、枚数を数えなくても重さや厚さを数回測れば、紙の束全部の枚数が分かるはず、ということで実験をしました。その後、実際に数えて実験結果を確認してみると、誤差が出ていました。「はかりの目盛が細かいところまで測れないからかな。」「裏紙を使ったチームはインクの重さもあるのかな。」と、実際に操作をしてみるといろいろな気付きがありました。

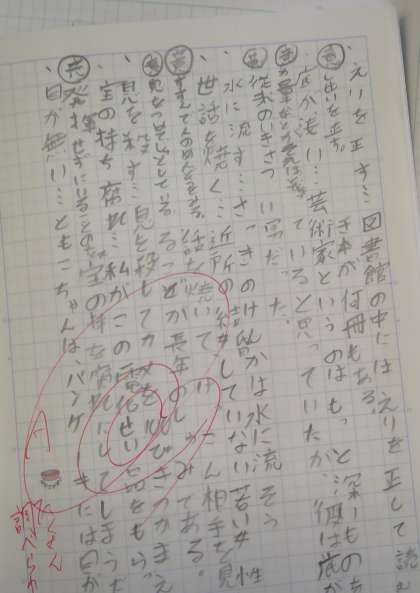

【4年生】国語「慣用句」

国語の学習では、「さまざまなの種類の慣用句の意味や使われ方を調べて、例文を作ろう。」という課題を決め、教科書で慣用句の意味について知った後に国語辞典やタブレットを使い、慣用句を使った例文を作りました。例えば「水に流す」…さっきのけんかは水に流そう、「息を殺す」…息を殺して近所のカメを100ぴきつかまえる等、意味を調べて、作った文をノートにたくさんまとめることができました。

【3年生】図工「のこぎりひいてザクザクザク」

図工では、前回に引き続きのこぎりを使って切る学習をしました。2回目と言うこともあり、子どもたちはのこぎりの扱いに慣れ、1本切り終わったらもう1本と、夢中になって切っていました。早く切り終わった子が友達の切るのを手伝ったり、使いやすいのこぎりを貸したりなど、力を合わせて取り組んでいる様子が見られました。今回は、保護者の方に加え、地域の方にも手伝っていただき、大変助かりました。子どもたちも安全に学習ができるとともに、のこぎりで切るときのコツもつかむことができました。次回、切った形から想像して、自分が作りたい動物や乗り物などを組み立てていきます。

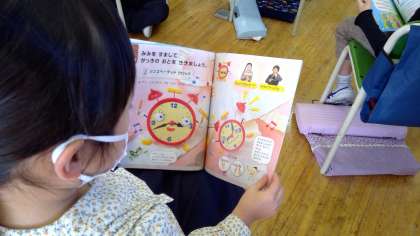

【2年生】図工「地球からのおくりもの」   【1年生】音楽「がっきとなかよくなろう」

アンダソン作曲の「シンコぺーテッドクロック」の曲を耳を澄ませて鑑賞しました。どんな楽器が使われているのか、時計のどんな様子が音楽であらわされているのか考えました。

曲に合わせて、ウッドブロックやトライアングルを順番に演奏することにも挑戦しました。    【4年生】体育「幅跳び」  砂場で跳んだ後に、子どもたちから「遠くへ跳びたい!」という意見出たので、フラフープを使って輪の中に止まれるように練習をしました。フラフープを使うことで、遠くへ跳ぶように意識し、輪の中に止まれるように着地の練習にもなりました。この後、跳ぶ距離がどれくらい伸びるのか楽しみです。 【6年生】社会「町人の文化と新しい学問」

江戸時代の後半にどのような文化や学問が生まれたのかを調べました。文化や学問も徐々に高度になっていき、多くの人が歌舞伎や浮世絵を楽しんだり、地方の人々にも国学が広がっていったりしたことを理解しました。最後に調べたことを基にカルタにまとめて楽しみました。

【1年生】体育「幅跳び遊び」

「高く・遠く」跳ぶことを意識して頑張っています。

体育の授業では、グループでの学習活動を取り入れています。45分を通して、同じグループの仲間の良い所や頑張っているところを1つ以上見つけ、カードに記入する取り組みも行っています。 徐々に、仲間の良いところや頑張っているところに目を向けられるようになってきました。 引き続き取り組んでいきます。   【5年生】学芸会を終えて

本日、無事に学芸会が終了しました。練習期間中からのご協力、ありがとうございました。

今年度の学芸会は5年生にとっても最後の学芸会ということで、「自分たちの力で作り上げる」ことを意識しながら練習に取り組んでいました。 セリフの言い方から声の大きさ、動きなどをお互いに確認しあいながら練習を重ね、どんな小道具が必要なのかを想像しながら小道具の作成も進んで行いました。 当日は緊張している姿も見られましたが、堂々と大きな声で演技をし、これまでの練習の成果を発揮することができました。 舞台から降りてきた子どもたちの顔からも、達成感が感じられました。 今回の経験が、子どもたちにとって良いものになっていることを願っています。    【2年生】国語「おもちゃの作り方をせつめいしよう」  【3年生】社会科見学

先週、警視庁と渋谷消防署恵比寿出張所と渋谷区役所に行きました。警視庁では、クイズを楽しみ、消防署では、消防士さんの話をよく聞き、救急車の中も見せてもらいました。渋谷区役所では、議会場で議長の椅子に座らせてもらうこともできました。子どもたちは、たくさんメモを取り、自分から学んでいる様子が見られました。これから「事故・事件から人々を守る」の学習をしますので、学んだことを生かしてほしいと思います。

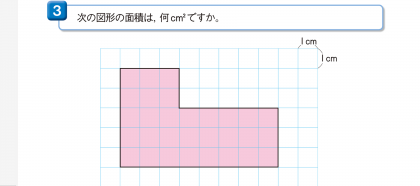

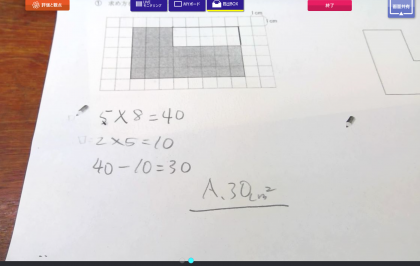

【4年生】算数「面積」

算数の学習では、面積の学習を行っています。この日はふくざつな形をした図形の面積の求め方を考えました。長方形や正方形の面積の求め方は習いましたが、今日の図形はどちらでもないのです…。子どもたちはタブレットを活用して1本線を引いて長方形2つに分けたり、移動させて1つの長方形にしたりして自分の考えを発表しました。そして友達の考えも見ることで、「あ!こうやれば出来るんだ。」とふくざつな形をした図形でも面積が求められることを理解していました。

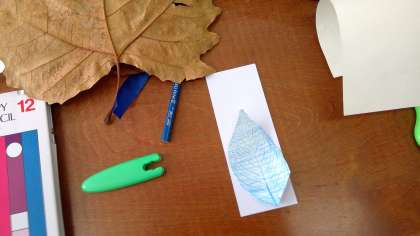

【1年生】生活科「はっぱやきのみをつかってこうさくしよう」

秋の葉っぱや木の実を使って工作をしました。

自分で作りたいもの決めて、頑張りました。 葉っぱや木の実を触っているうちに、「葉っぱってザラザラしているんだ!」「木の実を振ると中から音がする!」など、色々なことに気付きました。   【6年生】家庭科「クッションづくり」

袋型の作品づくりとしてクッションをつくっています。昨年度から裁縫の学習にはたくさん取り組んできたため、プリントされた下絵にそって、なみ縫いで刺繍をしていくところまでは順調でしたが…、ミシンがけや、クッションを入れて袋を閉じる部分に入った子は苦労する様子が見られます。特に袋を閉じるのは初めての経験で、どこをどう縫うと仕上がるのか理解するのにも時間がかかります。ぜひ、保護者の方のサポートもお待ちしています。

【1年生】算数「ひきざん」  タブレットを使い、画面上にブロックの動かし方を書き、計算の仕方を説明しました。 クラスの子ども達全員の考え方を見ることができるので、子ども達からは「早く、他の人の考え方も見たい!」と言った声が聞こえてきました。 【6年生】学芸会に向けて

6年生は、学芸会に向けて、次のような流れで自分たちで劇を創っています。

1)テーマの候補を出し合う。 「戦争の悲惨さをとおして平和の大切さを伝える」ことに決定。 2)戦争について社会科で学習する。 3)学習を生かしてどんな場面が作れそうか出し合う。 4)場面ごとのグループで台本や背景を作る。 5)舞台で練習して改善していく。 台本は、こちらの予想以上に、短時間で的を射たものができて感心しました。一方、グループ練習が始まると、協力して一生懸命取り組める子もいれば、つい遊んでしまう子の姿も…。よりよいものを目指して友達と何かを創り上げる楽しさを味わってほしいと思います。    【1・3年生】国語「はんで意見をまとめよう」

国語の学習では、4人グループを作り、話し合って1年生に読み聞かせをする本を選びました。話し合いでは、自分の思いを主優先してしまう場面もありましたが、各グループ本を1冊決めることができました。先日、体育館で1年生に向けて読み聞かせを行いました。どのグループも1年生に分かるように一生懸命読んでいる様子が見られました。早く読み終わったところは、感想を聞いたりクイズを出したりするなど、工夫していました。

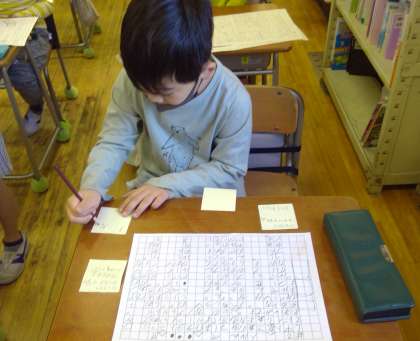

【3年生】図工「のこぎりひいてザクザクザク」

先週の図工の時間に、初めてのこぎりを使って木を切りました。長い木を15個ぐらいのパーツに切るために、どこで切るのか鉛筆で印をつけました。次に、校庭に自分の椅子と木を持って出ました。のこぎりを使って切ることが初めてだったので、持ち方や切り方、安全面で気を付けることなどを指導してから切り始めました。なかなか切れなくて苦労していた子もいましたが、コツをつかんでザクザクザクと切っている子もいました。おうちの方が見守っていてくださり、大変助かりました。次回の図工は、続きを行います。安全面に注意して指導していきます。

【4年生】体育「小型ハードル走」   この日のめあては「自分の記録にちょうせんしよう!」で、何秒で走り越えることが出来るのかタイムを測定しました。 【6年生】社会「戦国の世から天下統一へ」

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人の武将について、政治の領域で行った模擬選挙の方法を取り入れ、「武将選挙」として学習しました。担当になった武将の政策や性格などを調べて、班でパワーポイントやポスターにまとめました。担当の武将のよさを引き立てるには、担当でない武将と比べることも必要になり、それぞれの武将の特徴を理解することができました。

|

|