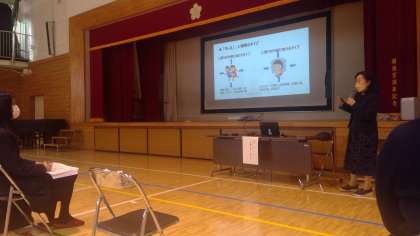

学校保健委員会〜アンガーマネジメントについて〜  講師は、アンガーマネジメントジャパン代表理事の臨床心理士佐藤恵子さんをお招きしました。 アンガーマネジメントには、「人が本来もつ怒りの感情を弱め、適切なコミュニケーションをとり、問題解決をしながら良い人間関係を築く」役割があります。自分の怒りの感情とその要因に気づくこと、そしてその要因に焦点を当て、感情コントロールができるようにストレスマネジメントスキルを身につけることが大切であると学びました。 また、怒りにはネガティブな感情を上手く言語化できず、それが溜まった時に爆発する「外側に向けるタイプ」と、ネガティブな感情を切り離して周りに適応しようとする「内側に向けるタイプ」があるそうです。子どものよくない行動だけに目を向けるのではなく、なぜその行動をとってしまうのか、根底にある子どもの思いを受け止めることが、周りにいる大人の役割であり、責任であると教えていただきました。 本校の児童が心身ともに健康で成長できるよう、学校だけでなく保護者の皆様と協力しながら取り組んでまいります。 【3年生】算数「重さ」

算数では、重さの学習をしています。先日、1kgまで計測できるはかりと2kgまで計測できるはかりを使って、いろいろな物の重さをはかりました。およその重さの見当をつけて、どちらのはかりを選択したらよいかを考えて実際にはかる活動をしました。「国語辞典は重いから2kgのはかりにしよう。」「教科書は、1kgの方ではかろう。」など、見当をつけながらはかっている様子が見られました。

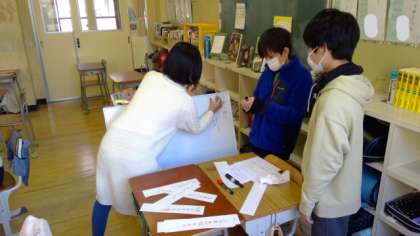

【1年生】 生活「もうすぐ2年生」(その2)   年長さんは、初めての小学校の教室、黒板、机に興味津々の様子でした。 初めに、ランドセルの使い方を教えてあげたり背負わせてあげたりしました。また、小学校で使う学習用具(教科書・ノート・ドリル)を紹介しました。 最後に、グループに分かれて読み聞かせをしました。一生懸命に練習した読み聞かせを、年長さんが真剣に聞いてくれたので、1年生は満足そうな表情でした。 年長さんたちが小学校に入学するのを楽しみにしてくれるように、これからも準備を進めていきます。 【6年生】算数「データの活用」

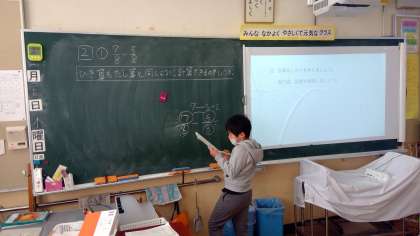

「15年前と比べて体力が落ちているのか」という問題をPPDACサイクルで解決していきます。教科書のデータをもとに、代表値を算出して表にまとめたり、エクセルでドットプロットをかいたりと、これまで学習したことを生かして分析しています。教科書以外のデータを調べようとしている児童もいました。さて、どんな結果が導き出されるでしょうか。

【6年生】図工「ありえない組体操」

画用紙で人型を切り抜き、組体操をつくります。立体を意識して、普通ではできない組体操にしていきます。どうしたら組み立てることができるか、人型の向きを試行錯誤しながら取り組みました。「こうしたい」と思った組み方でうまく立てることができると、歓声が上がっていました。

【2年生】生活「ふしぎタネ!」   【1年生】 生活「もうすぐ2年生」(その1)

4月に小学生になる、広尾幼稚園の年長さんを小学校に招いて一緒に活動をしました。

今日の活動のために、「どうしたら、楽しんでもらえるか。」「小学校に入学する不安がなくなるには、どうしたらいいか。」事前の話し合いや準備をしてきました。 2時間目は体育館で、国語の教科書を見せてあげたり、音楽で学習した絵描き歌を教えてあげたりしました。最後に、3つのゲームコーナーで年長さんに遊んでもらいました。おみやげに「小学校カード」(小学校の施設や教室をカードにしたもの)をプレゼントして喜んでもらいました。    【4年生】理科「水のすがたと温度」

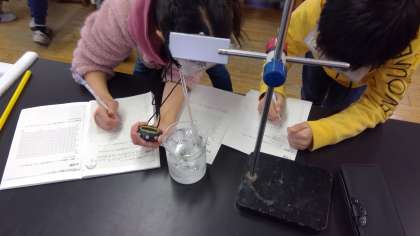

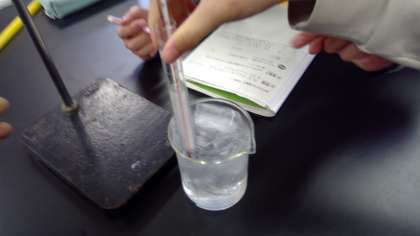

理科の学習では、「水のすがたと温度」に入りました。この日は、水が冷えて氷になるとき、水の温度やようすは、どのように変わるのか実験を行いました。

水を冷やしたときの様子や温度、体積の変化について、温度計などの器具を正しく使って調べ、結果を表やグラフを使って記録することができました。また、身近な物でも、飲み物が入ったプラスチックの入れ物をなぜ凍らせてはいけないのかも今回の実験で理解することができました。   【1年生】算数「20より大きいかず」

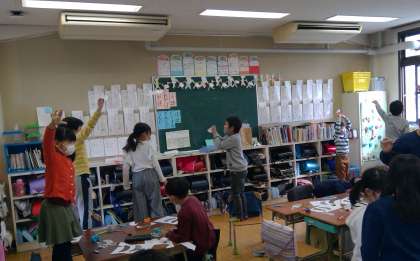

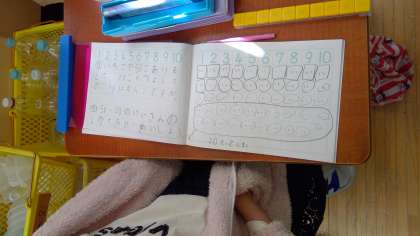

大きい数同士の計算の仕方を考えました。自分が考えた計算の仕方をノートに図を書いたりブロックを使ったりして表しました。

自分の考えを友達に説明したり、友達の考えを聞きながら、どの計算の仕方が分かりやすいのかをみんなで話し合ったりました。 「十の位は十の位だけで計算して、一の位は一の位だけで計算する」やり方が分かりやすいと、みんなで納得して、他の問題にも挑戦しました。    【3年生】外国語「What's this?」

外国語では、「What's this」の学習をしています。先日は、スリーヒントクイズをしました。子どもたちは、くじらやペンギンなど生き物の絵が描かれているカードを一人1枚先生からもらいました。一人の児童が、「これは、動物です。」「海にいます。」など3つヒントを出し、他の子どもたちが答えを当てます。答えは「It's 〇〇」と英語で言うようにしました。生き物の名前を英語で言うところが難しかったですが、ALTの先生に教えてもらいながら、答えていました。

【6年生】理科「水溶液の性質とはたらき」

「水溶液の性質とはたらき」の単元のまとめの授業として最後の実験を行いました。

「A〜Eの中身のわからない水溶液をできるだけ少ない手順で区別するにはどんな実験をすればよいか」をグループごとに十分に話し合い、実験の計画を立ててから実験を行いました。 実験に結果によって、「さらに手順を減らせそう。」「実験の順番を変えよう。」など試行錯誤を繰り返しながら実験をすることができました。   【1年生】生活科「ふゆをたのしもう」

関東地方では天気のよい日が続く、冬の季節にぴったり合った遊びをみんなで相談して活動しました。

生活科の教科書に紹介されていた「影あそび」と「風あそび」で遊ぶことに決めて、校庭にできた影で遊んだり、風車を作って風で遊んだりしました。走ったり、お日さまに当たったりしているうちに体がポカポカしてきました。   【3年生】音楽「いろいろな音のひびきを感じとろう」

音楽では、「パフ」という曲を練習しています。リコーダーが感染症予防のためできないので、鉄琴と木琴を使って主旋律の練習をしました。教科書の楽譜を見ながら、友達同士で教え合いながら練習している様子が見られました。

【2年生】算数「長い長さ」  【4年生】「TGG体験」

4年生は、TGG(東京グローバルゲートウェイ)に行って来ました。現地では、グループごとにエージェントの方がついて活動しました。

午前中は、様々な語彙を学びダンスをしたり、身近な物から効果音を作って発表したりしました。午後は、ホテルの部屋を自分の希望に合わせてリクエストしたり、病院で自分の体調を伝えたり、食べ物や日用品を購入したりと、日常生活に即した表現を豊富に学び、やりとりを実践しました。    【3年生】図工「あったかもうようで冬じたく」その2

前回の続きの学習をしました。温かい服をデザインしたものをカッターで切り取るところから始めました。切り抜いた形も色画用紙に貼り、冬をイメージする絵を描きこみました。温かい模様の服と、冬をイメージした絵の2つの作品ができました。

【3年生】算数「分数」

算数では、分数の学習をしています。分母は何等分かを表し、分子はいくつ分かを表すこと、分数も整数や小数のようにたし算とひき算ができることを学びました。また、分数のたし算ひき算では、分母が同じ分数では何等分かが同じなので、分子同士を足したり引いたりして計算します。(3年生では、同分母のたし算ひき算の学習をします。)なぜ分子同士の計算でよいのかを、図や言葉を書いて説明する学習もしました。友達に説明することで、より理解が深まりました。

【6年生】社会「新しい日本、平和な日本へ」

終戦直後の新宿の写真と、1964年東京オリンピック・パラリンピックの頃の写真を見比べ、その20年間に日本にどんな出来事があったのかを調べて、すごろくにしました。出来事を一つ一つ確認しながらすごろく作り、出来上がったすごろくで遊ぶことで歴史の流れを確認したり知識を定着させたりすることができました。

【6年生】国語「私と本」

今までの自分の読書生活を振り返り、読書の幅を広げるためにブックトークに挑戦しています。テーマに沿ってつながりのある複数の本を、できるだけ様々なジャンルから選んで紹介します。まず、学校図書館専門員のブックトークを聞き、どんな準備が必要か学習計画を立てました。今は、図書室で本を選んでじっくり本を読み込んでいます。今まで科学読み物ばかり読んでいた子が、読み応えのある物語を手に取ったり、友達と一緒にテーマに合う本を探したりと、少しずつ読書の幅が広がっています。

【4年生】体育「高跳び」

体育の学習では、「高跳び」の学習を行っています。

この日は、自分で決めた踏み切り足を強く踏み切って跳びました。強く踏み切るために、声に出してリズムを数えたり、踏切板を使ったりして練習しました。 その後の練習では、1cmでも高く跳ぶために何度も練習する姿が見られました。   |

|