児童集会

3月8日(水)

今朝は、今年度最後の児童集会の日でした。今日の内容は、6年生クイズでした。 集会委員の子供たちが調べた6年生の好きな給食や教室、音楽などについて出題されました。各教室では、「6年生だったらこれだろうな」と想像しながら答えていました。 一年間を通して、オンラインでの児童集会になりましたが、様々な工夫があり、全校のみんなが楽しい時間を過ごすことできました。   6年生 ドローンでの撮影会

3月7日(火)

6年生が卒業する日まで、残すところ2週間あまりとなりました。 コロナ禍で小学校の3年間を過ごし我慢することも多かった6年生に、卒業前に楽しい思い出を残してほしいという思いから、本校の学校運営協議会のメンバーである(株)BYD代表の井上創太さんの呼びかけで、ドローンによる撮影会が行われました。井上さんのお仲間であるUMの目黒さんと中田さん、GadgeTankerの皆さんがご協力くださいました。 6年1組は「友」の一字を、6年2組はずばり「6ー2」を、6年3組は桜の花の形を、それぞれクラスのみんなでつくりました。 教室や校庭で自由に過ごす姿も撮影していただき、6年生の無邪気な笑顔がはじけていました。    代表委員会企画 地域清掃その2

3月7日(火)

今日は、代表委員会企画の地域清掃の2日目でした。今日は、2年生と5年生が行いました。 2年生の担当は、校庭です。花壇の周りの落ち葉などを掃いたり拾ったりしてきれいにしていました。 5年生の担当は、正門前の上原児童遊園地です。落ちているごみを拾いました。思った以上にたくさんのごみがありました。    代表委員会企画 地域清掃

3月6日(月)

今日は、3年生から6年生の代表児童で構成されている代表委員会が企画した、校舎周りを地域を清掃する一日目でした。この企画には、代表委員会の次の思いが込められています。 〇清掃活動をすることで、学校内や地域をきれいにしたい。 〇清掃活動の成果をまとめることで、富谷小学校全体の掃除に対する意識を変えたい。 今日は、いずみ学級と1年生、4年生が清掃活動に取り組みました。1年生は、体育館の掃除を担当しました。いずみ学級と4年生は、花壇の草取り等の手入れに取り組みました。 普段掃除の手が行き届かないところがきれいになることは、とても気持ちのよいことでした。    鼓笛隊の移杖式・6年生の合奏演奏

3月4日(土)

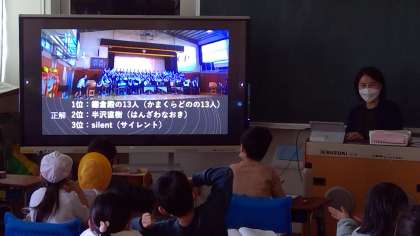

1時間目に、鼓笛隊の移杖式を行いました。全校のみんなで校庭に集まり、6年生の演奏を聴きました。新型コロナウイルス感染症の影響で、練習の開始時期が遅れたのですが、短期間によくぞここまで仕上げたと感心する、素晴らしい演奏でした。1年生から5年生までの子供たちも、6年生をあこがれる気持ちを強くしたことと思います。 演奏に続いて、指揮者の6年生から、鼓笛隊に込めた思いや努力してきたことなどの話がありました。そして、最後に、指揮杖が5年生に手渡されました。 移杖式に続いて、6年生は、保護者の皆様に向けて、合奏「鎌倉殿の13人 メインテーマ」を披露しました。    6年生を送る会

3月3日(金)

5時間目に6年生を送る会をしました。校長室と各教室とをオンラインでつないで行いました。 初めに、1年生から6年生へ、しおりのプレゼントがありました。 その後、事前に録画した各学年からの出し物をそれぞれの教室で視聴しました。1年生から5年生までの出し物は、コマ割りやカメラアングル、場所の移動など、事前録画のよさを生かした工夫のある内容になっていました。そして何より、これまで富谷小学校をリードし、支え、手本となって行動してくれた6年生への感謝の気持ちが込められていました。 最後に、6年生から合奏のプレゼントがありました。演奏した曲は「鎌倉殿の13人 メインテーマ」です。とても迫力のある素晴らしい演奏で、こちらは、全校のみんなで直に聴きたかったと強く思いました。 全体の進行は、5年生が担いました。4月から最高学年になる5年生です。一つ一つの行事を行うごとに、リーダーのバトンを引き継いでいます。    6年生 家庭科

3月2日(木)

6年生は、家庭科の学習で、調理実習「ミネストローネを作りましょう」を行いました。 ジャガイモやニンジンを大きさがそろうようにさいの目に切ることなどに気を付けていました。また、玉ねぎを繊維を断つように切って、やわらかく煮えるようにしたそうです。 でき上がったミネストローネを校長室にも届けてくれました。玉ねぎがとろりとしていて、塩加減もちょうどよく、おいしくいただきました。    6年生 シブヤ科プレゼン交流

3月1日(火)

6年生は、昨日と今日の二日間にわたり、上原小学校の6年生と、シブヤ科のプレゼン交流をしました。今回は、オンラインでつないで行いました。 両校の6年生が、自分たちの生活や住んでいる地域、渋谷区について、それぞれの課題をもって追究し、考えたことや実践したことなどを発表し合いました。発表の後には、質問や感想を伝え合いました。 他の学校の6年生と発表を見合ったことで、自分たちが気付かなかったテーマ設定や追究の仕方、あるいは、発表の仕方について、新たな気付きがあったようです。また、質問や感想をもらったことで、さらなる改善点も見えたようです。 時間の関係で意見交流が十分にできなかったため、タブレット端末を介して交流をしていこうと話して会を閉じていました。   いずみ学級 合同展覧会鑑賞

2月28日(火)

いずみ学級は、区役所の15階で開催されている渋谷区立小・中学校合同展覧会を観に行きました。 初めに、自分の作品を確認し、その後、みんなで全体を観て回りました。好きな作品を見付けたり、上手な作品に驚いたりしながら観て回っていました。作りたい作品を見付けた人もいました。 最後に、お気に入りの作品を写真に撮り、5・6年生は、鑑賞カードを書きました。    4年生 TGG体験

2月21日(火)

4年生は、Tokyo Global Gateway(東京英語村)に行って来ました。館内では日本語を使うことはできず、英語を使ってコミュニケーションを取ります。 子供たちは、10人程度のグループに分かれて活動しました、初めは、外国人サポートスタッフの方と自己紹介や簡単なゲームなどをしました。その後、前半は、エアポートゾーン、ホテルゾーン、トラベルゾーンに分かれて向かい、それぞれの場所で必要な会話をしました。後半は、ダンスやプログラミングなど、選んだ活動に取り組みました。 活動を終えて戻ってきた子供たちの第一声は、「楽しかった!」でした。また、「英語を間違えてもスタッフの人がやさしく教えてくれて、安心して話せた」「分からない言葉があってもジェスチャーで伝えることができた」「自分が分かっていない言葉は何かが分かり、これから外国語の時間に勉強していきたいと思った」などの感想があり、それぞれの手ごたえのあった半日になったようです。    いずみ学級 校外学習

2月20日(月)

いずみ学級の子供たちは、上原中学校に行き、明星学級の生徒の皆さんと交流してきました。 初めは体育館で活動しました。自己紹介をし合った後、しっぽ取りゲームをしました。中学生は長いしっぽ、小学生は短いしっぽというように、ハンデを付けて、互いのしっぽを取り合いました。しっぽを取ろうと追いかけたり、取られないように逃げたりと、広い体育館の中を思い切り走り回っていました。 その後は、ディスクサッカーをしました。ゴールの大きさに差をつけて、小学生対中学生でゲームをしました。ゲームが進むにつれてディスクをける力が強くなり、白熱した試合になりました。 後半は、教室に戻り、音楽の学習を一緒にしました。いずみ学級のみんなが好きなストップゲームをした後、「勇気100%」の手話を教えてもらって一緒に歌いました。 最後に、「震源地はどこだ」のゲームをして楽しみました。 中学生のやさしさにたくさん触れ、楽しい時間を過ごすことができました。    2年生 「体のやわらかさを知ろう」

2月18日(土)

今日は、土曜授業の学校公開日でした。 2年生は、東京都理学療法士協会の皆さんにご協力いただき、けがをせずに安全に生活できる体づくりについて、実技を交えてご指導いただきました。 この授業は、学校保健委員会を兼ねており、保護者の方や地域の学校関係者の方にも多数ご参観いただきました。参観していた地域の方から、「子供たちの登校を見守っていると、足が上がらず、すり足のようになっている様子が見られる。」というお声がありました。その話を理学療法士の方にしたところ、取り入れるとよい運動を教えてくださいました。 学校でも、子供たちの運動能力や体力、そして、すすんで取り組む意欲の向上を図れるように努めていきます。ご家庭でも、一人でできるストレッチなどに取り組んでいただけるとうれしいです。、    給食委員会によるクイズ

2月17日(金)

給食の時間に、給食委員会の児童が作成した「苦手克服クイズ」がありました。 「ピーマンの苦みを少なくする切り方は?」や「ナスに味を付けておいしく食べる食べ方は?」など、食べ物の苦手を克服するためのヒントをクイズにして紹介していました。  作品展

2月16日(木)

作品展が始まりました。児童が在校している時間帯は、児童鑑賞時間となっています。鑑賞カードを手に、じっくりと、また、楽しそうに作品を見て回っている子供たちの姿がありました。 教室に戻ると、観てきた作品のすてきなところなどをカードに書いていました。このカードは、それぞれ、相手の学年に贈られます。    児童集会

2月15日(水)

今朝は、5年生・6年生の集会委員による児童集会がありました。集会といっても、コロナ禍のため、オンラインでの集会です。子供たちは、制約がある中で、どのようにしたら全校のみんなが楽しめるかを考えています。 今日は、先生クイズがありました。集会委員の児童が、先生たちの子供の頃の写真を借りて、クイズ形式で紹介していました。 新しく入った電子黒板は、画面が明るく、とても見やすいです。   作品展開催目前!

2月13日(月)

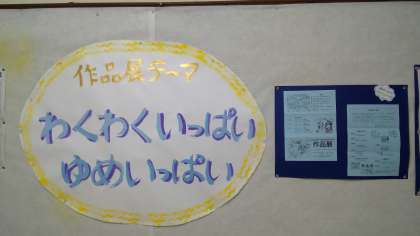

今週末の作品展に向けて、校内の装飾や展示準備が着々と進み、雰囲気が高まってきました。今朝の児童朝会では、6年生と5年生の実行委員のメンバーが、作品展のテーマの確認とあわせて、鑑賞の心得を全校のみんなに伝えました。 実行委員のメンバーは、校内の装飾を制作したり作品を並べたりと、縁の下の力持ちとなって作品展を支えてくれています。 保護者の皆様、ご来校の際には、お子さんの作品とあわせて校内のあちらこちらにある展示や装飾にも注目し、作品展の雰囲気を味わい、楽しんでください。    作品展開催間近!

2月10日(金)

本校は、来週、作品展を開催します。それに向けて、展示等の準備を進めています。 昇降口や階段付近、窓などには、個人作品(平面)として展示する一人1点の作品以外の作品が飾られ始めました。 校舎内全体が美術館のようになっていっています。    4年生 社会

2月9日(木)

4年生は、「特色ある地域と人々のくらし」の学習をしています。 今日は、八丈島で生まれ育った本校1年生の担任をゲストティーチャーにして、「豊かな自然を守り生かす八丈島」をテーマに授業をしていました。生活の様子、農業や漁業、観光の様子などについて話を聞いたり、そこにある人々の思いや願いなどを考えたりしました。 学習の終わりには、分かったことやこれからさらに調べていきたいことをまとめていました。    1年生 生活「あたらしい1年生をしょうたいしよう」

2月7日(火)

1年生は、来年度1年生になる地域の保育園や幼稚園の園児のみなさんを教室に迎えました。けん玉、こま回し、だるま落とし、あやとり、かるた取りなどのコーナーをつくって、園児の皆さんと交流しました。 交流会を終えた1年生の子供たちからは、「楽しかったよ」「一緒に遊べてよかった」「楽しかったけれど、教えるのは難しかった」などの声が聞かれました。 今日までの準備や関わりを通して、2年生になる心の準備も進めています。    5年生 音楽鑑賞教室

2月3日(金)

3年ぶりに、渋谷区立の全部の小学校の5年生がLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)に集まって、音楽鑑賞教室を開くことができました。演奏してくださったのは、東京藝大ウィンドオーケストラの皆さんです。木管楽器や金管楽器が中心のオーケストラの演奏を生で聴き、その迫力を感じ取ったり、弦楽器中心のオーケストラの演奏との音色の違いを味わったりしました。 子供たちは、知っている曲を体を揺らしながら聴いたり、楽器紹介で演奏される特徴的な曲を身を乗り出すようにして聴いたりしていました。また、「アフリカンシンフォニー」の曲にのってボディーパーカッションでリズムをとり、音楽で会場が一体となる体験をしました。 鑑賞教室を終えて帰っていく子供たちからは、「楽しかったあ!」の声がたくさん聞こえてきました。 |

|