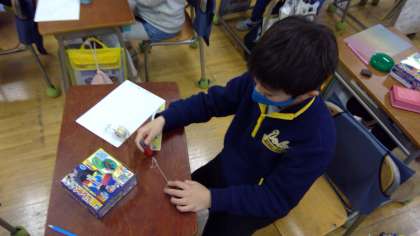

【3年生】じしゃくにつけよう

磁石をいろいろな物に近付けて、どんな物がつくのか調べる実験を行いました。鉄は磁石につくけれど、それ以外の金属や紙、プラスチック、木はつかないことが分かりました。はさみで実験をしたときに、持ち手の部分はプラスチックなのに磁石がつく感じがしたという意見が出ました。磁石は離れていても鉄を引きつけるのか、という課題が生まれ、ゼムクリップを使って実験をして、確認しました。実験をするたびに新たな疑問が生まれ、主体的に学びに向かう姿が見られています。

【お知らせ】 2021-01-29 15:10 up!

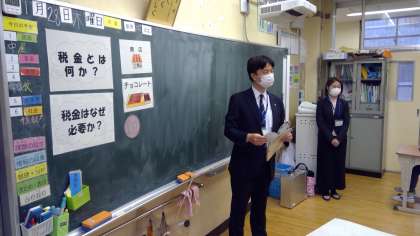

【6年生】社会 租税教室

1月28日(木)5・6時間目に、税理士の方による租税教室が行われました。

「税金とは何か?」「税金はなぜ必要か?」をテーマに行われ、授業の中で、学校の校舎を作るのには約10億円、プールは約2億円かかることを知ると、「えっ?!そんなに?」という声が出ました。税金は約何種類あるかというクイズでは、約50種類あることを知りました。

最後に1億円の重さと大きさを知り、感動する姿が見られました。

【お知らせ】 2021-01-29 09:46 up!

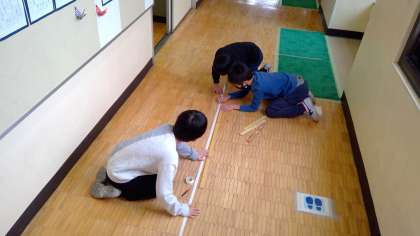

【2年生】算数「長さ」

先日、自分の腕を広げた長さを測りました。今回は、前期に学習した「長さ」の学習を生かして、1mより長いものを測る活動を行いました。教室内でいつも目にしているものがどれ位の長さなのか、予想をたててから実際に測るという活動です。

長いものを直接測るのは難しいから、他のもの(今回は紙テープ)に長さを写し取ってから計測するグループがあったり、ものさしを並べてたし算をしながら測るグループがあったりしました。

自分の予想と実際に測った結果を比べて驚いている子がたくさんいました。

【お知らせ】 2021-01-29 08:47 up!

【6年生】スポーツティーチャー

本日、1月26日(火)3・4校時、「渋谷区スポーツティーチャー事業」が行われました。

今回、2人の講師の方に走り方の運動についてと跳躍系の運動についてご指導がありました。

子どもたちは、久しぶりに2時間運動したこともあり、とても疲れたと言っていましたが、走り方のコツが分かったや腕を振ることの大切さなどを実感していました。

【お知らせ】 2021-01-27 08:33 up!

【5年生】 理科 人のたんじょう

理科の学習で、人の子どもが母親の子宮の中で、どのように育って生まれてくるのかについて調べました。教科書や本、インターネットを使って、疑問に思うことを調べ、画用紙にまとめました。図や表を使って、工夫してまとめることができました。

【お知らせ】 2021-01-27 08:32 up!

令和3年度 新1年生保護者の皆様

令和3年度 新1年生保護者の皆様

2月5日(金)14:30〜(受付14:15〜)より、新1年生保護者説明会を行います。

渋谷区より郵送されました「食物アレルギー対応希望調査票」をお持ちください。

なお、感染症対策として、出席はお一人とさせていただきます。特に、幼児への感染予防のため、幼児を連れてのご参加はご遠慮ください。幼児を預ける事ができない場合は、2月5日(金)14:15〜14:30の間に資料を配布いたしますので、受け取りに来てください。資料をご覧になり、ご質問がある場合は、ご連絡ください。個別に対応させていただきます。よろしくお願いいたします。 連絡先 3400−3570

【お知らせ】 2021-01-26 11:34 up!

【4年生】理科「ヘチマの観察」

「ヘチマの観察」を行いました。休校明けから始めた観察も残すところ後1回になりました。

1年間を通してヘチマの成長の過程を学び、目で見て、手で触り、匂いを嗅ぎ、五感を使って、ヘチマの成長を肌で感じてきました。

今回の観察では、ヘチマの色と種の大きさに着目しました。

子どもたちから、「ヘチマの重さが前回の観察の時よりも軽くなった。」「前回は匂いがしたのに、今回は匂いがしなかった。」等とたくさんの発見がありました。

【お知らせ】 2021-01-25 12:39 up!

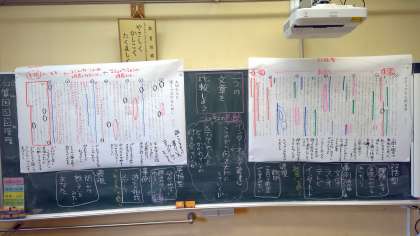

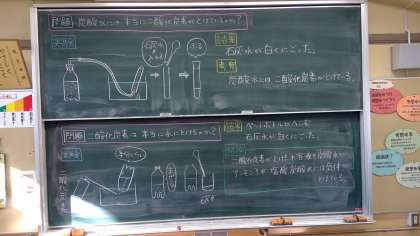

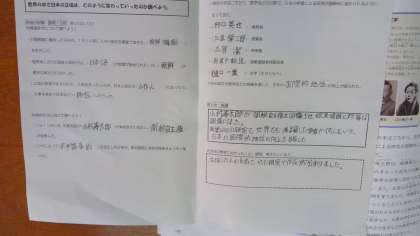

【6年生】1月22日(金)の様子

国語の学習では、二つの説明文の構成や事例、表現方法を比較しました。また、それぞれの筆者の主張の共通点を考えました。理科「水溶液の性質とはたらき」では、炭酸水に溶けているのは本当に二酸化炭素なのか実験で確かめました。学校の仕事に率先して取り組むなど、最高学年としての行動がたくさん見られた一週間でした。

【お知らせ】 2021-01-25 12:39 up!

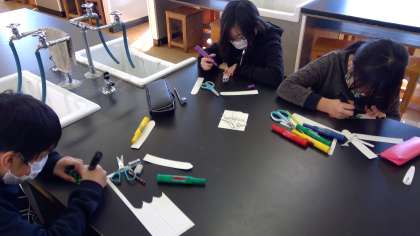

第1回 クラブ活動

新型コロナウイルスの影響で活動が延期になっていた今年度第1回目のクラブ活動を本日行いました。三密を避けて感染防止対策を十分に行った上で取組んで参ります。

部長などの役職を決めた後に早速活動を行いました。

写真は、料理・手芸クラブ、科学クラブ、PCスキルアップクラブの様子です。

料理・手芸クラブでは、布を切って裁縫をしていました。科学クラブではブーメランづくりをしていました。PCスキルアップクラブでは、専用のソフトを使って、音楽制作を行いました。

【お知らせ】 2021-01-22 10:53 up!

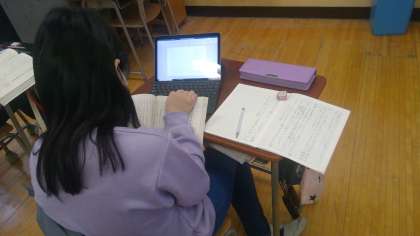

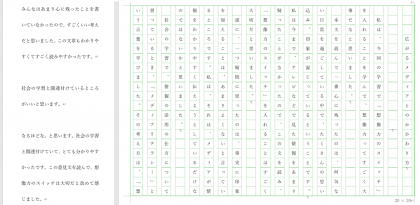

【5年生】 国語 想像力のスイッチを入れよう

国語の学習で「想像力のスイッチを入れよう」の説明文を事例と意見の関係をおさえて読みました。読んだことをもとに「筆者の考えに共感したことや疑問に思ったこと」「今後、自分はメディアとどのように関わっていくか」などについて考え、ワープロソフトで文章を作成しました。作成した文章を友達と読み合い、タブレット上で感想を交換し合いました。

【お知らせ】 2021-01-21 08:18 up!

【1年生】昔遊び

生活「昔から伝わる遊び」の学習で、けん玉やお手玉、おはじき、めんこ、あやとりなどの昔遊びに挑戦しています。「けん玉の大皿に乗ったよ。」「お手玉が10回できたよ。」など少しずつ上達し、喜んでいました。

【お知らせ】 2021-01-20 08:20 up!

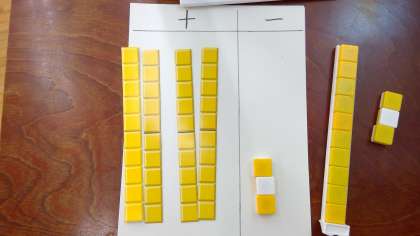

【1年生】算数「20より大きい数をかぞえよう」

新しく学習した「十の位」、「一の位」という言葉を使いながら、位取り表で20より大きい数を表す学習をしました。

友達と一緒になって問題を出し合いながら、数の表し方とその意味の確認です。

「十の位は5で、ばらが7だから…」、「32を作るなら、十のまとまりが3個必要だから…」と考える中で、10のまとまりを使って数えることの大切さに気付く児童の姿が見られました。

【お知らせ】 2021-01-20 08:20 up!

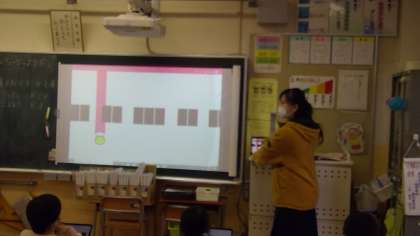

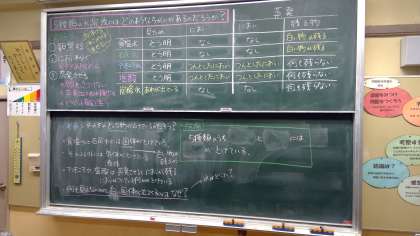

【5年生】算数「体積」

「体積」の学習の最終回です。12月に、1年生のレジャーシートの広さ比べと比較しながら箱の大きさ比べをすることからスタートしました(2020年12月25日の記事参考)。いろいろな比べ方があること、表面積が大きければ体積も大きいとは限らないから表面積で比べてはいけないこと(2021年1月15日)などを学習してきました。

最後に、「1年生に実際に説明して、分かるかどうか聞いてほしい。」という声がありました。1年生にも分かるようにするという相手意識をもって、動画やパワーポイントなどを再度まとめ直し、Teamsで1年生の教室と算数学習室をつないで実現しました。「1年生に伝えようとしたことで改めて自分の考えを整理することができた。」「発表のためにまとめを作ると新しいところや見えなかった部分が見えてきた。」「1年生でも習うことだけで箱の大きさを比べられたのでびっくりした。」など、多くのことを実感することができました。

【お知らせ】 2021-01-19 16:28 up!

【2年生】音楽「こぎつね」

「こぎつね」という曲の挿絵を見て、季節や場所、こぎつねの気持ちを話し合って、歌い方の工夫を考えました。「やまびこのように歌えばよいと思う。」「繰り返すときの声の大きさを変えてみたい。」など、いろいろな意見が出ました。その意見をもとにして、歌い方を試してみました。

次の時間にはタブレットを活用して、鍵盤で正しく演奏できるように練習をしました。

【お知らせ】 2021-01-19 16:27 up!

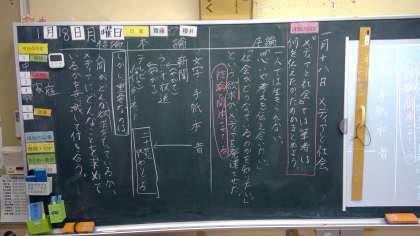

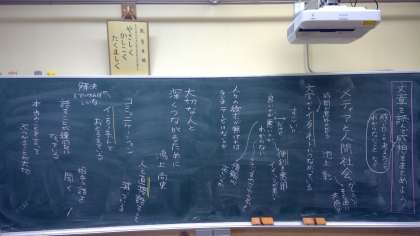

【6年生】1月18日(月)の様子

国語では、説明文の学習をしています。今日の学習では、「メディアと人間社会」を読み、筆者は何を伝えたかったのか考え、まとめました。社会の学習では、「世界に歩み出した日本」の4・5時間目の学習をしました。今日は韓国併合や条約改正について学習し、条約改正に約50年かかったことにとても早いと感じる子もいれば、50年はかかり過ぎだよという意見が出ました。

【お知らせ】 2021-01-19 16:26 up!

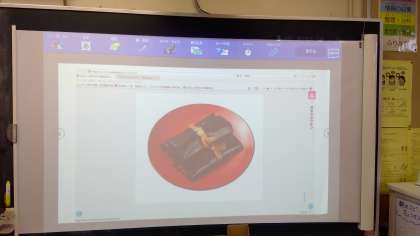

【5年生】家庭 「ミシンでソーイング」

10月の終わりから始めたミシンの学習。はじめにミシンの使い方を学習し、練習用の布を使って、縫い方の練習をしました。11月からは、ランチョンマット作りをしました。同じ大きさに裁断した2枚の布を縫い合わせて作ります。2枚の布を中表に合わせて、ずれないようにまち針でとめ、しつけをしてからミシンで縫います。難しいところもありましたが、だんだんとミシンの扱いが上手になり、素敵なランチョンマットが完成しました!

【お知らせ】 2021-01-18 14:48 up!

【2年生】道徳:伝統と文化の尊重「おせちのひみつ」

お正月に食べたことのある子も多いおせち料理にこめられた願いや意味を、教科書の教材「おせちのひみつ」を読みながら考えました。おせち料理には、一つ一つに願いが込められていることに驚いていました。お家の方に教えてもらったことを発表してくれる子もいて、感心しました。

また、6年生が冬休み前に作成して掲示してくれた「日本文化」のポスターを読んで、お気に入りの日本文化を決めて、友達と伝え合いました。

少しの時間でしたが、日本の文化や伝統に親しむことができました。

【お知らせ】 2021-01-18 14:47 up!

【6年生】1月15日(金)の様子

国語では、説明文の学習をしています。今日は文章を読んだ感想をみんなで交流しました。理科では、「水溶液の性質とはたらき」の学習をしています。水溶液を蒸発させる実験を通して、水溶液には固体が溶けているものとそうではないものがあることに気付いていました。一人一人が真剣に学習に取り組んでいました。

【お知らせ】 2021-01-18 14:47 up!

【4年生】図工「コマドリアニメーション」

「デイジーピックス」というソフトを使って、アニメーションを作りました。自分のイメージを元に、自分で考えた主人公をどのように動かすかを考えながら表現していきます。最初に描いたスライドをコピーして、少しずつ絵を変化させ、コマ送りで再生して動きを確認します。「お菓子をつかむ感じはどうしたらよいかな。」「急に動きが変わってしまった。」など、自分のイメージどおりに動かすにはどの部分をどう変化させたらよいか試行錯誤しながら、熱中して取り組みました。テレビや映画で見るアニメの作成にはどれくらい時間がかかっているだろうという感想もありました。

【お知らせ】 2021-01-15 14:16 up!

【3年生】理科「明かりをつけよう」

豆電球と乾電池をどのようにつなぐと明かりがつくのか、予想を立ててから実験スタートです。予想した図を見ながら同じようにつないでいきます。「ついた!」「あ、予想どおりだ。」などと1つずつきちんと記録をしながら実験を進めていました。

【お知らせ】 2021-01-15 13:33 up!